西域钩沉

汉武帝:从“躺平皇子”到“开挂帝王”的逆袭人生,他如何让新疆成为中国永远的“西大门”?

一、少年天子:从“金屋藏娇”到“窦太后阴影下的挣扎”

公元前156年,汉景帝刘启的寝宫里,一个婴孩呱呱坠地,他就是未来的汉武帝刘彻。这个出生在长安未央宫的孩子,天生带着“主角光环”——父亲是英明神武的汉景帝,母亲是馆陶公主的侄女王娡。但刘彻的童年并不顺遂,景帝宠爱栗姬,栗姬的儿子刘荣才是太子。直到馆陶公主和王娡联手上演“金屋藏娇”的戏码,刘彻才被推上太子之位。

少年刘彻的“开挂”时刻:

- 三岁机智:景帝问刘彻:“若天塌了怎么办?”刘彻答:“天塌了,爹爹顶着!”(史载“由天不由儿”)。

- 五岁封王:为拉拢馆陶公主,刘彻许诺“若得阿娇作妇,当作金屋贮之”,成功拿下太子位。

- 隐忍蛰伏:窦太后掌权期间,刘彻被压制六年,每日读书练武,暗中结交卫青、主父偃等寒门才俊,等待时机。

窦太后VS刘彻:一场“权力游戏”的终极对决

窦太后是汉文帝的皇后,历经三朝,权倾朝野。她推崇黄老之术,主张“无为而治”,而刘彻却想搞改革。窦太后一招“杀手锏”——罢免刘彻任命的丞相赵绾,直接把刘彻打回原形。直到窦太后去世,刘彻才真正掌权。

对现代人的启示:

- 隐忍是王道:刘彻教会我们,面对强权要“躺平式蛰伏”,等待时机。

- 贵人运:卫青(奴隶出身)、主父偃(游侠)的提拔,说明“圈子要广,脸皮要厚”。

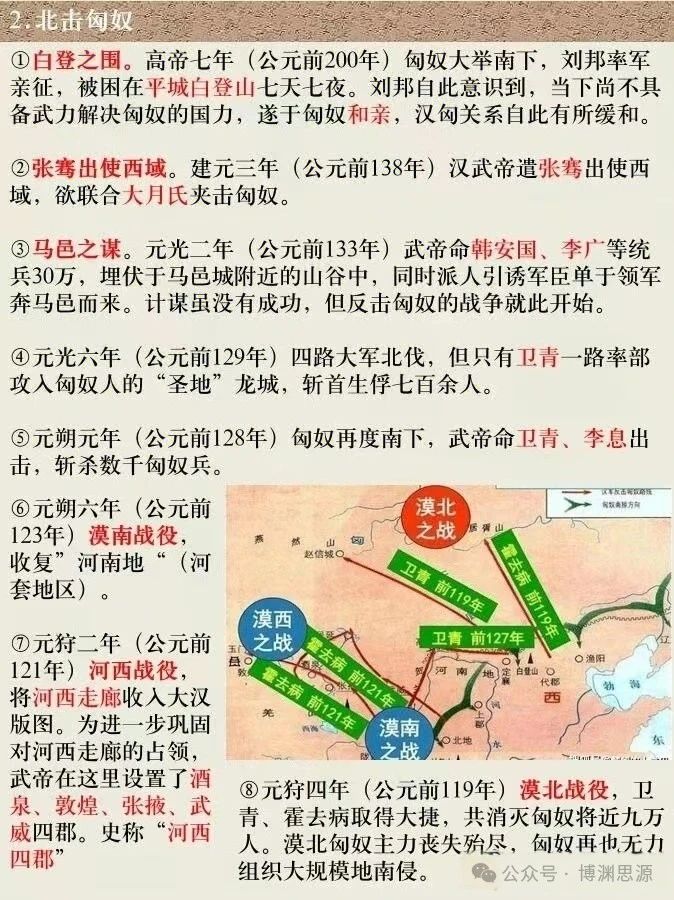

二、军事征服:河西走廊与新疆的“开疆密码”

汉武帝的军事生涯,堪称“古代特种作战教科书”。他派卫青、霍去病深入匈奴腹地,但最经典的战役发生在河西走廊和西域。

河西走廊争夺战:从“匈奴右臂”到“汉家粮仓”

- 战略目标:切断匈奴与羌族、西域的联系,打通通往西域的咽喉。

- 战术创新:

- 骑兵革命:借鉴匈奴骑射技术,组建职业化骑兵,配备高桥马鞍、马蹄铁(汉代“黑科技”)。

- 远程奔袭:霍去病率军穿越腾格里沙漠,6天急行军500里,歼灭匈奴折兰王、卢侯王。

- 心理战:缴获匈奴祭天金人后,刘彻下令熔毁,象征“精神征服”。

西域征服:从“玉石之路”到“丝绸之路”

- 李广利远征大宛:为争夺汗血宝马,汉武帝派李广利率6万大军远征,虽惨胜但打通西域商路。

- 屯田戍边:在轮台、渠犁(今新疆库尔勒)设屯田,移民实边,实现“以战养战”。

- 和田玉的诱惑:西域和田玉成为汉朝贵族身份象征,玉文化从此融入中华血脉。

地名与成语的“汉武帝遗产”

- 武威(武功军威)、张掖(张国臂掖)、酒泉(霍去病倾酒入泉)、敦煌(敦大煌盛)——这些地名至今诉说着汉武帝的雄心。

- “失我祁连山,使我六畜不蕃息”:匈奴民歌中的悲叹,成为中华文明扩张的注脚。

三、治国之道:从“推恩令”到“独尊儒术”的权力密码

1. 权力集中:汉武帝的“帝王心术”

- 推恩令:让诸侯王分封子弟为侯,封地越分越小,最终“众建诸侯而少其力”。

- 刺史制度:设13州刺史监察地方,相当于古代“中纪委”,杜绝豪强割据。

- 盐铁官营:把煮盐、冶铁经营权收归国家,汉武帝因此成为“国企改革鼻祖”。

2. 思想统一:董仲舒的“天人三策”

- “罢黜百家,独尊儒术”:表面尊儒,实则融合法家(严刑峻法)、道家(黄老之术),形成“外儒内法”的统治体系。

- 太学教育:培养官僚子弟,考试考《论语》《春秋》,相当于古代“公务员考试”。

3. 遗憾与反思

- 穷兵黩武:连年征战导致“海内虚耗,户口减半”,晚年爆发“巫蛊之祸”。

- 后期昏聩:听信江充谗言,逼死太子刘据,酿成“巫蛊惨案”。

四、新疆的战略价值:从“西域”到“中国心脏”

1. 地缘政治:兵家必争之地

- “断匈奴右臂”:控制河西走廊,使匈奴失去劫掠中原的跳板。

- 丝绸之路:西域成为东西方贸易枢纽,长安的丝绸经此运往罗马,换回汗血宝马、玻璃器皿。

2. 经济价值:玉石与黄金的诱惑

- 和田玉:西域和田玉成为皇家贡品,玉文化从此与中华文明绑定。

- 屯田经济:轮台、渠犁的屯田产出粮食,支撑汉军西征,相当于古代“边疆扶贫”。

3. 文化融合:从“胡服骑射”到“多元一体”

- 音乐舞蹈:西域琵琶、箜篌传入中原,汉灵帝“好胡服”引发时尚潮流。

- 佛教东传:西域高僧经丝绸之路带来佛经,敦煌莫高窟成为佛教艺术圣地。

4. 国防教育意义

- 领土完整:汉武帝确立新疆为中国领土,后世“犯我中华者,虽远必诛”的精神源头。

- 边防策略:屯田戍边、烽燧预警,至今仍是边疆治理的经典模式。

五、军事才能:从“纨绔子弟”到“战争天才”的蜕变

1. 军事思想:灵活与狠辣并存

- “以少胜多”:卫青、霍去病常以5万兵力击溃匈奴10万骑兵,靠的是机动性与情报战。

- “远程奔袭”:霍去病“封狼居胥”,单程行军2000里,堪称古代特种作战典范。

2. 上下级管理:信任与制衡的艺术

- 重用卫青:奴隶出身的大将军,汉武帝赋予其绝对兵权,但始终派亲信监督。

- 提拔霍去病:19岁少年挂帅,给予充分信任,成就“匈奴未灭,何以家为”的悲壮。

3. 军事改革:从“步兵为主”到“骑兵革命”

- 马政建设:设“太仆寺”养马30万匹,汉代骑兵占比从10%提升至60%。

- 装备升级:铁制兵器替代青铜,弩机射程达200米,远超匈奴弓箭。

六、丝绸之路:从“玉石之路”到“文明动脉”

1. 张骞的“凿空之旅”

- 第一次出使:被匈奴扣押10年,娶妻生子仍不忘使命,最终抵达大月氏。

- 第二次出使:携丝绸、金币西行,西域诸国始派使者入汉,丝绸之路正式开通。

2. 和田玉的“政治经济学”

- 玉矿争夺:汉武帝为控制和田玉矿,设西域都护府,屯田驻军。

- 文化符号:玉玺、玉带成为皇权象征,“君子比德于玉”的观念深入人心。

3. 对现代的启示

- 开放包容:丝绸之路证明,文明因交流而多彩,封闭必然落后。

- 文化自信:和田玉、敦煌艺术等文化遗产,是中华文明“软实力”的根基。

七、历史评价:雄才大略与争议并存

1. 史家眼中的汉武帝

- 司马迁:虽被下狱受刑,仍称其“雄才大略”。

- 班固:《汉书》赞其“号令文章,焕焉可述”。

- 近代评价:毛泽东称“汉武帝雄才大略”,但批评其“后期昏聩”。

2. 我们能学到什么?

- 战略眼光:从“文景之治”到“汉武盛世”,证明“居安思危”的重要性。

- 创新精神:骑兵战术、屯田制度、丝绸之路,皆是打破常规的创举。

- 底线思维:汉武帝晚年反思“轮台罪己”,警示权力需有约束。

结语:汉武帝的“现代启示录”

汉武帝的一生,是个人奋斗与时代机遇的完美结合。他告诉我们:

- 出身不决定命运:从“馆陶公主侄子”到“千古一帝”,靠的是格局与魄力。

- 危机即转机:窦太后压制、匈奴威胁,反而激发其改革与扩张的决心。

- 功过皆为镜:他的雄才大略成就盛世,晚年过失亦为后人敲响警钟。

今日之中国,何尝不需要这样的“汉武帝精神”?

- 边疆治理:新疆的稳定与发展,需继承汉武帝“屯田戍边”的智慧。

- 文化自信:从和田玉到敦煌艺术,让中华文明“软实力”走向世界。

- 科技创新:汉武帝的“骑兵革命”启示我们,核心技术必须自主可控。

汉武帝用一生证明:真正的传奇,不是天生强大,而是敢于在困境中破局,在争议中前行。而今天的我们,亦需如此。