农耕南疆

南疆:绿洲农耕的诗意与沙漠史诗的交响

——写给塔里木盆地的千年情书

新疆南疆,位于天山山脉以南,涵盖喀什、阿克苏、和田、克孜勒苏柯尔克孜自治州、巴音郭楞蒙古自治州等地,是绿洲农耕文化与丝路文明的交汇地。这里以塔里木盆地为核心,雪山融水滋养出星罗棋布的绿洲,孕育了独特的绿洲农耕文明,形成“沙漠中的文明灯塔”。

序章:沙海中的翡翠项链

当塔克拉玛干的流沙在月光下泛起银色涟漪,昆仑山的雪水正悄然浸润着沙漠边缘的绿洲。南疆,这片被天山与帕米尔高原环抱的土地,如同被丝路商队遗落的珍宝匣——喀什噶尔的艾德莱斯绸在巴扎飘舞,龟兹古国的梵音在克孜尔石窟低徊,罗布人的烤鱼香气漫过金黄的胡杨林。这里的时间被分割成两种质地:一半是塔克拉玛干亘古的荒寂,一半是绿洲里永不谢幕的人间烟火。

一、地理诗学:沙漠与绿洲的生死契约

1.塔里木盆地的生态密码

在“三山夹两盆”的宏大叙事里,南疆以塔里木盆地为纸,以叶尔羌河、和田河为笔,书写着生命的奇迹。昆仑山脉的冰川如同悬空的蓝色宝库,每年释放超过400亿立方米的融水,这些穿越砂砾的精灵,在沙漠边缘幻化成150余片绿洲,供养着南疆90%的人口。

骆驼刺与红柳构筑的生态防线外,流动沙丘以每年5米的速度逼近。绿洲先民发明的坎儿井,将地下水引流成4.7万公里的地下长城,让葡萄藤在吐鲁番的火焰山下酿出蜜糖,让和田的千年核桃王依然枝繁叶茂。这种与干旱博弈的智慧,让绿洲成为沙漠中跳动的绿色心脏。

2.帕米尔高原:诸神的竞技场

当汽车盘旋在海拔4216米的红其拉甫达坂,慕士塔格峰的冰川折射出钻石般的光芒。这片被塔吉克人称为“世界屋脊”的土地,聚集着昆仑山、喀喇昆仑山、兴都库什山等五大山脉的精华。喀拉库勒湖如同镶嵌在慕士塔格峰脚下的蓝宝石,晨昏交替时,湖面倒映的雪山从银白渐变为玫瑰金,仿佛西王母的琉璃镜跌落人间。

二、人文长卷:绿洲文明的千年叙事

1.维吾尔族的庭院史诗

走进喀什高台民居的巷道,时光在生土建筑上凝固成蜂蜜般的质感。阿图什的无花果树荫下,老人用都塔尔弹唱《十二木卡姆》,音符里沉淀着疏勒乐、龟兹乐的基因。每家院落的葡萄架都是微型生态系统:上层悬挂晾晒的恰玛古,中层垂落玛仁糖的原料,地下窖藏着越冬的瓜果。

艾德莱斯绸的扎染工艺,将昆仑山的云霞与沙漠的纹理织入丝绸。在和田的作坊里,匠人用传承千年的“艾德莱斯之舞”浸染丝线——赤铁矿与石榴皮调制赭红,青金石研磨出孔雀蓝,每匹绸缎都是流动的丹青。

2.丝路遗韵:文明的十字路口

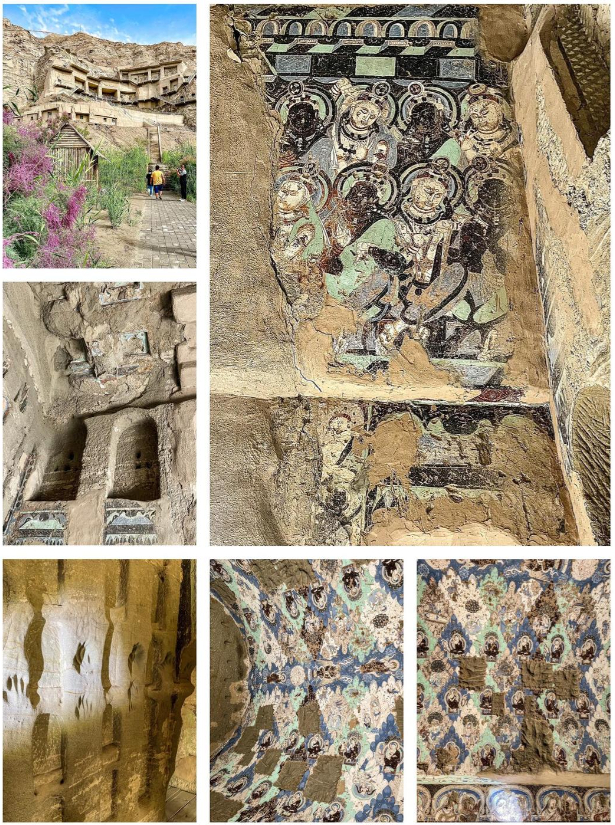

克孜尔千佛洞的38窟壁画中,飞天衣袂间的希腊式凹凸晕染法,佛陀面容里的犍陀罗美学,见证着这里曾是佛教东传的第一站。如今,艾提尕尔清真寺的唤礼声与香妃园的歌舞剧《寻梦香妃》,在喀什古城完成着伊斯兰文明的现代表达。

每周日的牛羊大巴扎,柯尔克孜牧人用世代相传的手势议价,铜器匠敲打声应和着烤包子铺的吆喝。当暮色漫过百年茶馆的雕花木窗,老人们就着桑葚果酱追忆“赶大营”的晋商驼队,恍惚间茶香与历史氤氲成同一缕轻烟。

3.边缘族群的生存诗学

在塔里木河即将消失的尾闾,罗布人用红柳枝烤制最原始的鱼宴,他们的独木舟“卡盆”划过的水域,曾孕育过楼兰文明。帕米尔高原的塔吉克人,则把鹰的图腾刻进生命——鹰笛用秃鹫翅骨制成,鹰舞模仿猛禽展翅,连少女的帽檐都缀满象征羽毛的银饰。

三、自然狂想曲:造物主的审美实验

1.沙漠的哲学剧场

行驶在塔克拉玛干沙漠公路,流动沙丘的波纹如同凝固的海浪。胡杨林在此演绎着生命的悲壮美学:生而不死千年的苍翠,死而不倒千年的虬枝,倒而不朽千年的铁骨。当夕阳为沙丘镀上金边,枯死的胡杨剪影宛如向天空祈祷的手势,诠释着存在与消亡的永恒辩证。

2.峡谷的色彩革命

温宿大峡谷的红色岩层,是造山运动留下的炽热诗行。经历2600万年风蚀水切,这里形成了盐岩喀斯特、丹霞、雅丹等九种地貌的奇幻交响。正午时分行至“万山之城”,赤色峰丛在强光下如同燃烧的巨烛,黄昏时分的“黄金峡谷”则流淌着蜜色的光影。

3.冰与火的和声

从昆仑山北麓的火山群到慕士塔格峰的冰川,南疆将极端美学推向极致。木吉乡的帕米尔之眼——那处海拔3800米的火山口,硫磺泉在黑色玄武岩间喷涌,十八罗汉雪峰倒映在冷翡翠般的火山湖中,冰与火的对话在此达成永恒和解。

四、现代叙事:古老文明的当代转译

1.文化遗产的活化密码

喀什古城的改造工程,将生土建筑智慧与现代抗震技术结合。夜幕降临时,3D投影在阿热亚路的墙垣上重现《一千零一夜》的故事,铜器铺的捶打声与数码音效交织成时空叠奏。十二木卡姆艺术团用全息技术重构龟兹乐舞,让壁画上的飞天在穹顶重新舒展帛带。

2.生态治理的诗意实践

在且末县的防风固沙工程中,梭梭林与光伏板组成矩阵,既捕捉太阳的能量又囚禁流沙的脚步。塔里木河生态输水工程让下游的台特玛湖重生,罗布泊的盐壳地上,粉红色的盐生植物正在编织新的生命网络。

3.边疆旅游的哲学升华

穿越塔克拉玛干的沙漠车队,要求旅行者带走所有垃圾并种下十株红柳;帕米尔高原的民宿由塔吉克石屋改造,游客用学习鹰笛制作替代普通消费。这些实践将旅游升华为文明对话,让每个脚印都成为生态诗学的注脚。

结语:永恒的西域想象

当我在暮色中的喀什老城拾级而上,远处艾提尕尔清真寺的新月已缀满星辰。卖石榴汁的少女睫毛染着奥斯曼草汁,巷尾传来都塔尔与热瓦普的即兴合奏。南疆的美学本质,恰似维吾尔庭院里那架“恰依”——看似随意攀援的葡萄藤,实则在严酷环境中缔造着生命的秩序。这里教会我们:真正的文明,从不是对自然的征服,而是在沙漠与绿洲、传统与现代、神圣与世俗之间,找到那个震颤的平衡点。