西域钩沉

从交通枢纽到废墟:楼兰的千年变迁史

在历史的漫漫长河中,有些文明如流星般耀眼却转瞬即逝,它们的兴衰变迁,恰似一面镜子,反映出人类与自然、政治与环境间的复杂关联。

楼兰,这座曾在丝绸之路上闪耀的古城,便是沙漠中的一颗明珠。它的故事,不仅是地理与生态的馈赠,更交织着交通贸易的繁荣、国力地缘的博弈,以及文明迁徙重生的历程。

01 沙漠中的绿色明珠

楼兰,这座在历史长河中留下独特印记的古城,其文明的起源与一片沙漠绿洲紧密相连。当人们在黄沙中寻觅它的踪迹,首先会被那片曾滋养生命的绿色所吸引。

1980 年,一具距今 3800 年的女性干尸在楼兰遗址被发现,她高挺的鼻梁、微闭的双眸,仿佛藏着绿洲文明的无声密码,这便是广为人知的 “楼兰美女” 传说。

通过体质人类学研究,其特征与早期欧亚草原的印欧语系人群接近,目前学界一般认为,这片土地的早期居民可能属于原始印欧语族群的一支,与后来文献记载的 “吐火罗人” 存在文化关联。

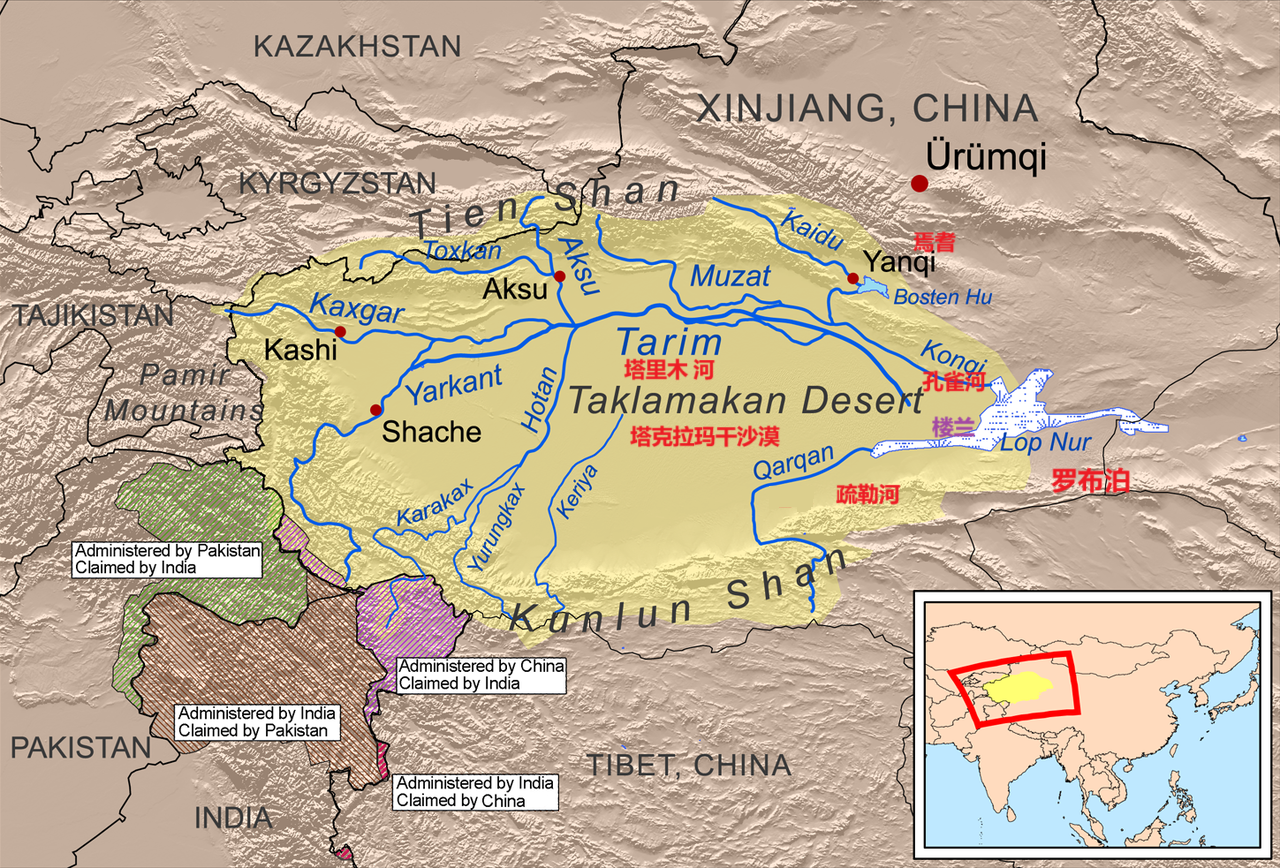

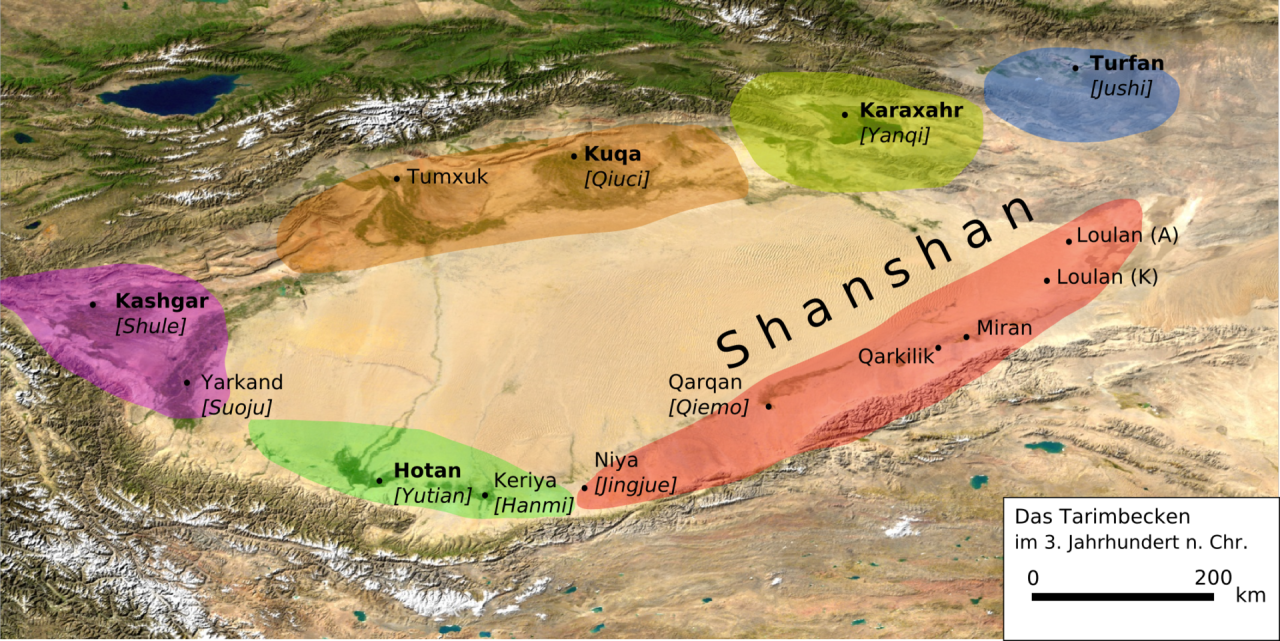

塔里木木乃伊的地区

楼兰国的核心区域,位于如今新疆若羌县北境,罗布泊西北隅的孔雀河南岸。此地南靠终年积雪的阿尔金山,北临土壤肥沃的孔雀河冲积平原,东接敦煌疏勒河古河床,西通塔里木盆地腹地,宛如沙漠之中一座天然的交通枢纽。

《汉书》记载此地 “土地多沙盐,耕地稀少”,但河流带来的冲积土壤,让茂密的胡杨林与芦苇荡在此生长,形成独特的绿洲生态系统,成为游牧与农耕文明交融的地带。

东晋高僧法显在《佛国记》中描述 “其地崎岖薄瘠,俗人衣服粗与汉地同”,可见自然环境之恶劣。

与依托天山南麓广阔绿洲发展的龟兹(今库车)相比,楼兰生态更为脆弱。

龟兹因塔里木河支流稳定灌溉,形成肥沃农田与牧场;而楼兰可耕地不足十分之一,粮食需依赖邻国。这种 “富饶表象下的贫瘠”,成为楼兰在复杂地缘政治中的先天制约。

02 丝路枢纽:交通网络的三维辐射

凭借独特的绿洲生态与地理优势,楼兰从一片沙漠中的聚居地,逐渐成长为丝绸之路的关键枢纽。其四通八达的交通网络,正是文明交流与贸易繁荣的基石。

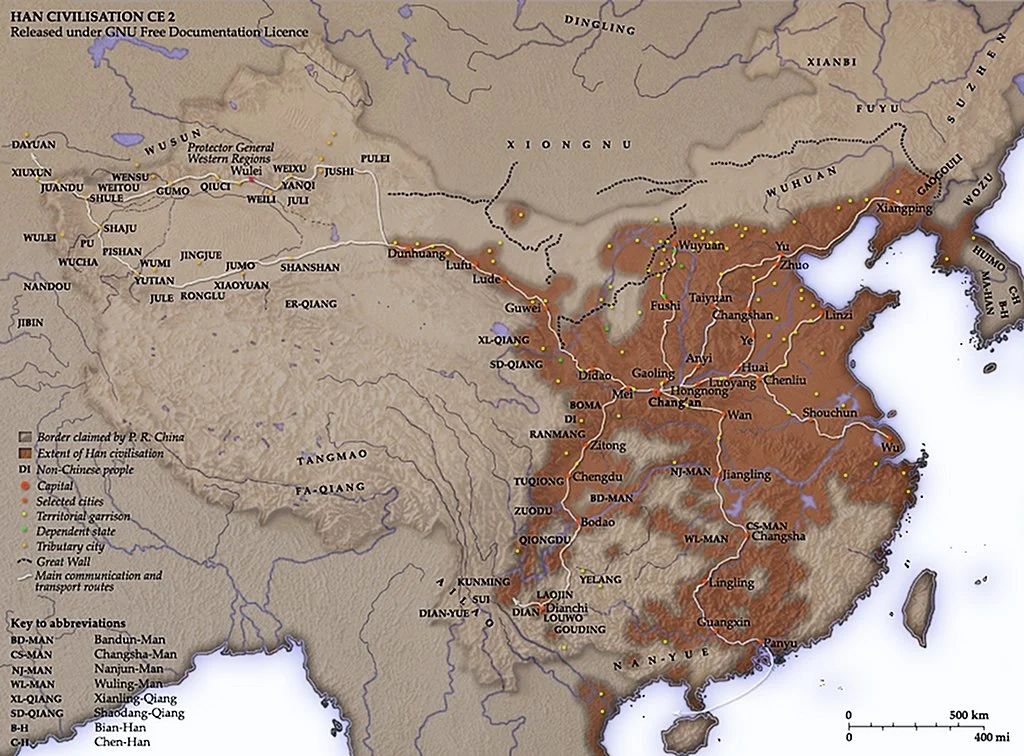

公元前 138 年,张骞肩负联络大月氏的使命,穿越风沙抵达楼兰时,这座 “襟带东西,控引南北” 的城市,正处于丝路初兴的关键节点。

汉武帝逐匈奴于漠北后,河西走廊一度势力真空。随着河西四郡设立,汉使西行路线固定,楼兰凭地理优势成为必经之地。

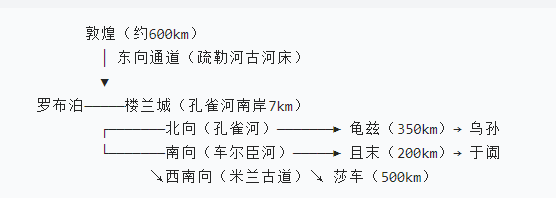

汉代还没有从敦煌直接北上的道路(即后世唐玄奘西行印度的路线),往来行人只能先西向抵达楼兰,再以楼兰为中转,沿着孔雀河、车尔臣河等水系北上或南下。

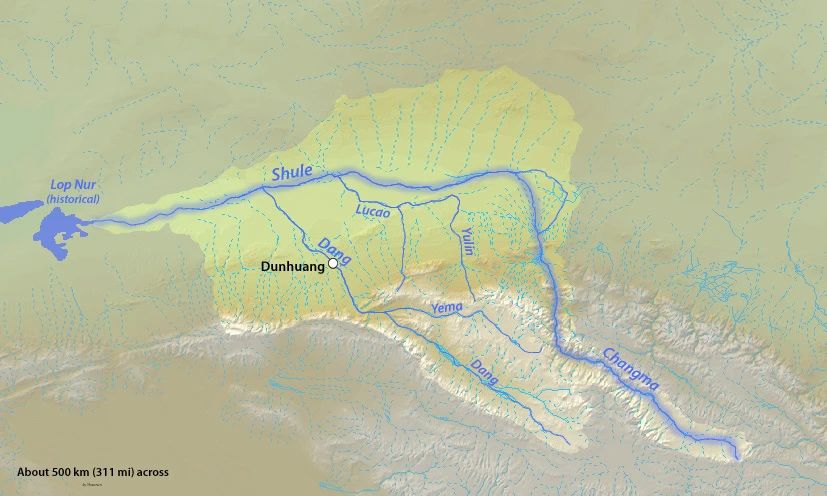

当汉使沿着河西走廊一直走到敦煌,再从敦煌出发,经疏勒河古河床直达楼兰。你也可以从下图看到沿着疏勒河可以一直走到罗布泊和楼兰。

中国北方疏勒河流域地图

为什么人们必须要经过楼兰绕一大圈呢?这与楼兰周边地理环境密不可分。楼兰旁边的罗布泊曾是广袤水域,周边发育的孔雀河等水系,滋养出相对稳定的绿洲。

在人类早期交通发展中,傍水而行是最安全的选择,尤其对于身处沙漠的行人而言,沿着河道行进不仅能获取水源补给,还可借助河岸植被抵御风沙,保障行程安全。

因此,楼兰依托这些天然水系,成为丝绸之路上无可替代的交通枢纽 。

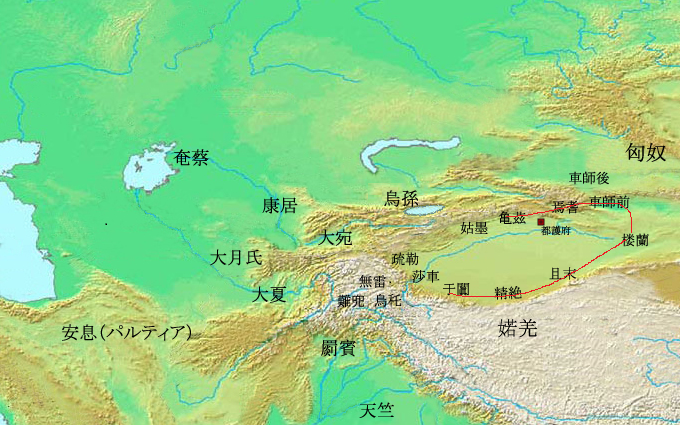

西域诸国地形图

张骞凿空西域后,汉朝使团频繁往来,使者相望于道,《史记》记载 “多者十余辈,少者五六辈”。

满载丝绸、漆器等精美物品的商队,从长安浩浩荡荡出发,途中在楼兰稍作停歇,补充物资后,便继续踏上遥远的西行之路。

楼兰附近的河道

向北,沿着孔雀河逆流而上,途经轮台、龟兹,最终抵达乌孙,这条路线在汉匈 “天马之战” 中,发挥了关键的后勤补给作用。

向南,则顺着车尔臣河蜿蜒而下,与于阗(今和田)的玉石之路相连,使得和田美玉、波斯香料等珍贵物品在此汇聚、中转。

与以农业立国、盛产桑麻的于阗不同,楼兰凭借得天独厚的区位优势,以中转贸易为经济支柱,成为东西方商品的重要集散地。

这种 “贸易立国” 的发展模式,让楼兰在丝路经济体系中独树一帜。

03 夹缝中的生存博弈

“成也萧何败也萧何”,楼兰作为汉帝国前往西域的必经之地,也是匈奴南下补给之地。在汉匈两大强权激烈博弈的棋盘之上,楼兰恰似一枚至关重要却又处境艰难的棋子。

据《汉书》记载,这个城邦国家仅有 1570 户人家,人口总数 1.4 万,能作战的士兵不足 3000 人,国力规模仅与中原的一个县邑相当。境内遍布盐碱化的戈壁,游牧经济占据主导地位,在骆驼与驴马的声声嘶鸣中,满是 “逐水草而居” 的无奈与艰辛。

汉朝使团频繁到访,带来 “求索无厌” 的沉重压力;匈奴的军事威慑,又迫使楼兰充当其 “耳目”,拦截汉朝使者。

即便汉朝使者带来丝绸、黄金珠宝等珍贵物品,但这些无法解决楼兰的粮食短缺问题。不仅如此,楼兰还需要长期为汉使提供 “向导和饮用水”,而西域商道上来的汉使众多,这对于一个物资贫瘠的地区而言造成了很大的物资缺口。

《资治通鉴》记载

来还,不能毋侵盗币物及使失指,天子为其习之,辄覆按致重罪,以激怒令赎,复求使,使端无穷,而轻犯法。其吏卒亦辄复盛推外国所有,言大者予节,言小者为副,故妄言无行之徒皆争效之。其使皆贫人子,私县官赍物,欲贱市以私其利。外国亦厌汉使,人人有言轻重,度汉兵远不能至,而禁其食物以苦汉使。汉使乏绝,积怨至相攻击。

匈奴要求楼兰劫掠汉使作为投名状,楼兰开始袭击汉朝使者。正如楼兰王所言 “小国在大国间,不两属无以自安”,即便获得汉朝赏赐,楼兰仍然需要向匈奴交贡赋。

这种双重压迫在公元前 77 年达到顶点,傅介子以平乐厩监的身份持节,携带大量黄金珍宝出使西域。面对对他态度冷淡的楼兰王安归,傅介子佯装离开,在楼兰西境以财物诱使安归会面。酒宴上,趁安归放松警惕,傅介子以传达天子秘密口信为由,将其引入帐篷,埋伏的壮士当场诛杀安归。

随后,傅介子宣布天子旨意,立安归的弟弟尉屠耆(在汉朝做人质的楼兰王子)为王,并以汉军将至来震慑楼兰众人。

傅介子这一意象给了后来人太多的激荡。比如唐诗中经常就以 “楼兰” 来代指外族或敌人。比如王昌龄的 “黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,李白的 “愿将腰下剑,直为斩楼兰”。楼兰变成了文化语码,以盛唐气象,浇胸中块垒。

话说回来,这位即将登基的楼兰国王尉屠耆担心自己的人身安全,在离开长安之前,尉屠耆向汉昭帝请求,希望能将丰饶的伊循城献给汉军,一则汉军可以在此屯田驻军,抵御匈奴;二则可以保护自己的人身安全。

《汉书·西域传》

“国中有伊循城,其地肥美,愿汉遣一将屯田积谷,令臣得依其威重。”

汉军官被派往该地区殖民,并在伊循设立了都督府。汉朝在此设立屯田都尉,这一系列举措,标志着中原王朝对西域的治理方式,从松散的 “羁縻统治”,正式转变为更为直接有效的 “实际经营”。

与能组织数万骑兵参与西域争霸的龟兹相比,楼兰作为 “缓冲地带” 的角色,更显悲壮与无奈,巨大的国力差距决定了两国截然不同的历史命运。

04 从楼兰到鄯善

尉屠耆王率领臣民南迁伊循城后,楼兰实现了从军事前沿到后方基地的重大转变。汉朝在此设立屯田都尉,派遣数千士卒开垦荒地,将中原先进的农耕技术引入西域。

这片新家园被赐予 “鄯善” 这一富有深意的名字,既象征着对汉朝的忠诚臣服,又饱含着 “国祚绵长” 的美好期许。

迁都后的鄯善国,不仅延续了楼兰原有的交通优势,还巧妙避开了匈奴的直接威胁。伊循城迅速崛起,成为丝绸之路南道的重要节点。

考古发现显示,此时的鄯善佛寺遗址中,既有印度犍陀罗风格的佛像,也有汉字与佉卢文并列的题记,反映出佛教传播与汉文化的并行影响。

汉朝驻军情况

中原的铁犁牛耕技术在此落地生根,小麦与粟的产量逐步提高,基本满足了当地需求,鄯善国也由此实现了从半游牧经济向定居农业的成功转型。

这种主动适应地缘政治变化的战略转移,充分彰显了古代先民卓越的智慧。

05 消逝的绿洲

曾经繁华的楼兰,最终没能抵挡住自然与历史的变迁。当绿洲褪去生机,这座古城的命运也随之走向沉寂。

关于楼兰消亡的主因,学界至今存在争议:斯文・赫定在 20 世纪初的考察中认为,塔里木河改道导致孔雀河断流是核心因素;斯坦因则指出,人类过度开发水资源、屯田导致的生态破坏加速了衰落。

近年来,对罗布泊 “大耳朵” 地貌的遥感研究显示,公元 3 世纪后湖泊面积急剧萎缩,而小河墓地出土的干尸 DNA 分析表明,早期居民具有明显的印欧人种基因,与后期汉文化影响下的族群融合形成对比,揭示环境与人文因素的交织作用。

公元 330 年,前凉时期的最后一封文书,成为楼兰古城留存于世的最后印记,这座曾经无比繁华的城市,也渐渐被黄沙无情掩埋。

与此同时,西域交通线北移至伊吾(今哈密),楼兰作为交通枢纽的重要地位一落千丈。

再加上连绵不断的战争以及过度垦殖引发的土地盐碱化等因素,最终将楼兰变成了 “黄沙百战穿金甲” 的苍凉之地。

1480年罗布泊昔日海洋盆地的卫星照片

鄯善国则延续至南北朝时期,直到公元 448 年,北魏大军兵临城下,国王真达无奈 “面缚出降”,这一标志性事件宣告了楼兰文明的正式终结。