西域钩沉

粟特商人-历史丝路上的“商业桥梁”

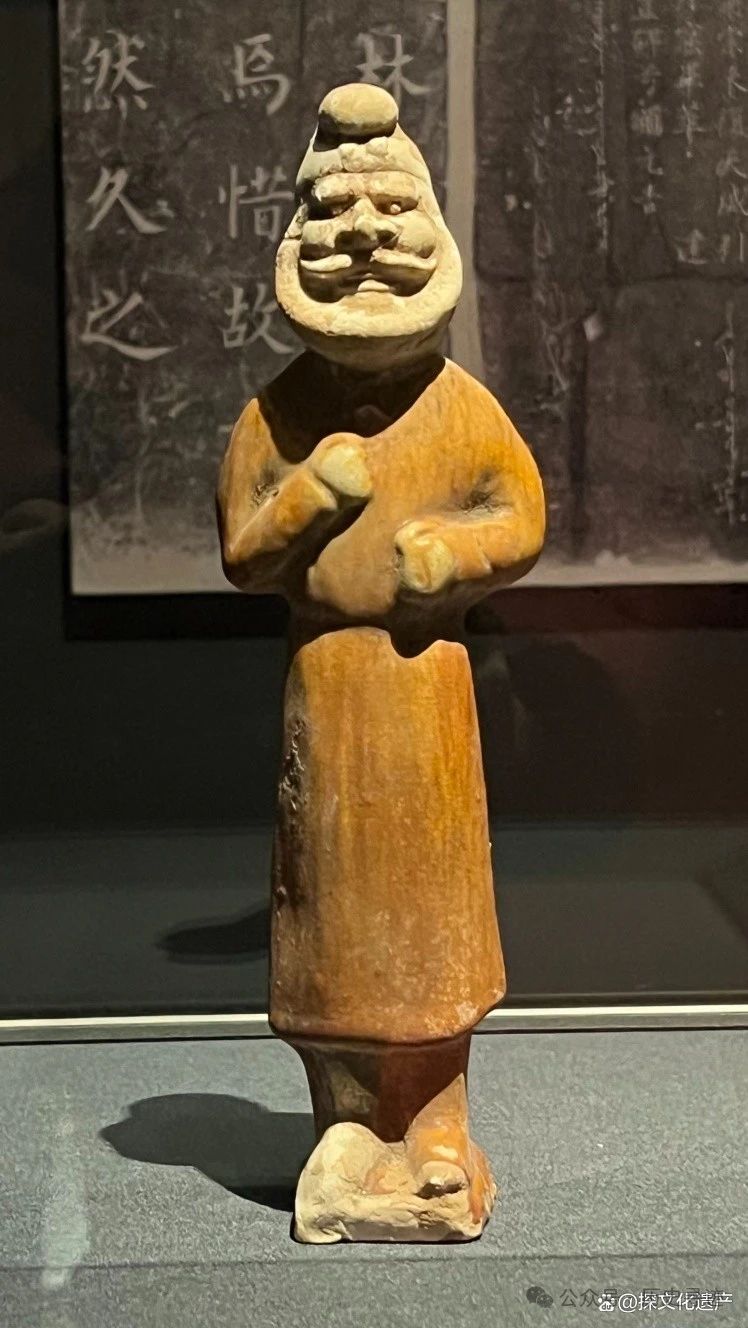

粟特人(图形仅供参考)

粟特人(Sogdians)是中亚历史上最著名的商业民族,他们以精明的贸易头脑、跨文化的适应能力和庞大的商业网络,成为丝绸之路上的“世界商人”。从汉唐到蒙元时期(上千年的时间),粟特商队几乎垄断了欧亚大陆的奢侈品贸易,并在政治、宗教、艺术等领域留下了深远影响。

粟特人被称为“东方犹太人”他们以经商闻名与丝绸之路上。自东汉至宋代活跃于丝绸之路上,成为东西方贸易的主要承担者,贩运丝绸、瓷器、香料等商品,并建立如撒马尔罕等贸易中转枢纽。粟特人从小接受商业训练,掌握多语言能力,形成独特的商业网络,粟特人是中亚的商业民族,对东西贸易贡献颇大,他们也是萨珊银币{国际硬通货,广泛流通于波斯、中亚、印度、中国甚至东欧;新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南等地均有发现(如西安何家村窖藏、固原粟特人墓葬)。部分银币边缘被钻孔或剪边,可能作为装饰或验银手段。博物馆藏:大英博物馆、伊朗国家博物馆、中国新疆博物馆等均有重要收藏。}东传的主要输入者。

中原最早对粟特有记载的是西汉时期,张骞的间接记录(公元前2世纪),张骞出使西域时(约公元前138—前126年),虽未直接提及“粟特”,但《史记·大宛列传》记载了中亚的康居(Kangju,位于粟特地区北部)和大宛(费尔干纳盆地),这些政权与粟特人关系密切。康居可能包含部分粟特城邦,但此时中原对粟特人的认知尚模糊,未明确区分其民族身份。

粟特人民族渊源

现存于国博

粟特人最早定居于中亚阿姆河与锡尔河之间的泽拉夫尚河流域(今乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦境内),核心区域包括费尔干纳盆地和撒马尔罕绿洲。该地区土地肥沃、商路交汇,为粟特人经商提供了地理优势。康居正是粟特人的故乡,粟特人建立过许多绿洲城邦,但从没有建立过统一的国家,因此长期受周边的强大外族势力的控制。由于粟特地区处于中亚西部丝绸之路的干线上,粟特人成为了一个独具特色的商业民族,他们通过漫长的丝绸之路频繁往来于中亚与中国之间,成为中世纪东西方贸易的承担者。而作为丝路贸易集散地和中转站的疏勒(喀什地区),必然格外地吸引粟特人到此经商并定居。直到11世纪,喀什噶尔城郊还有大批的操粟特语的村落,这在麻赫穆德·喀什噶里的《突厥语大辞典》中,就有明确记载,说这些土著居民操“坎杰克语”;突厥称西域康居国为“坎杰克”。

根据文献记载和考古遗存,粟特人迁居中国内地后,活动范围主要在北方地区,以丝绸之路沿线的西域、河西、关中、中原为中心,尤其集中于河西诸镇、长安、洛阳、太原等几个大城市。而南方地区关于粟特人活动的记载不多,这可能是因为南北朝对峙时期,粟特人到达南方的道路被阻隔了,无法大规模移民南方。至于唐代文献所记载的活动在长江中游的粟特人,一部分应是经由海路辗转长江及其支流而来,另外也有零星北方南下而来者。

”粟特人南下的主要通道当是越秦岭、沿汉水而下,襄阳是最重要的一个落脚点。关中地区在魏晋南北朝时期一直是中亚粟特移民的主要聚居地,正史中只记载了康氏一族移居襄阳的史实,从当时北人南下的趋势看,移居南方的粟特聚落应该不止康氏一族,数量也可能不止三千家。

南朝梁时西域贾胡,尤其是中亚粟特商胡活跃于蜀汉及吴越一带。《隋书·何妥传》载:“何妥字栖凤,西城人也,父细胡,通商入蜀,遂家郫县,事梁武陵王纪,主知金帛,因致巨富,号为西州大贾。”郫县在今成都西北郊。文中提到的“西城”,陈寅恪先生认为为“西域”之误。何妥父为细胡,可以推知何妥家族应为来自中亚昭武九姓的何国人,也即粟特胡人,由此说明梁时蜀汉之地为西域胡人通商及居留之区域。

陈寅恪先生在《论唐代之蕃将与府兵》一文中考证指出,从唐到五代,都有不少粟特人担任将领。 848年,沙州土豪张议潮趁吐蕃内乱,联合粟特人安景旻、部落使阎英达率众起义,赶走吐蕃守将,收复敦煌与瓜州,遣使上报唐朝。

在归义军时期(851—1035),粟特人仍然活跃在政教两界,如张议潮时期的甘州删丹镇遏充凉州西界游奕采访营田都知兵马使康通信,张氏统治晚期的节度左都押衙安怀恩,继吐蕃三藏法师法成在归义军初期讲经传法的管内都僧政曹法镜,都是其中的代表人物。甚至914年接替张承奉任归义军节度使的曹议金,很可能就是一个粟特人的后裔,他东娶甘州回鹘可汗之女,西嫁女儿给于阗国王李圣天,由此改善了与周边民族政权的关系,开通河西老道,让丝绸之路再次畅通。

粟特人姓氏渊源

粟特人,中国史籍习称的昭武九姓,其原本居处的主要范围在今乌兹别克斯坦泽拉夫珊河流域的索格底亚那(Sogdiana)。包括有若干城邦小国,如康国(飒秣建,今撒马尔罕Samarkand)、安国(捕喝,今布哈拉Bukhārā)、曹国(劫布呾那Kapūtānā)、石国(赭时Chach)、米国(弭秣贺Māymurgh)、何国(屈霜你迦Kuşāņika)、火寻(花剌子模Khwārizmik)、史国(羯霜那Kashāna)等等。其中以康国为最大的宗主国。 其姓氏以安、康为主体,包括曹、安、史、康、石、罗、白、米、何等,史书记载的有安禄山、史思明、康进德、曹令忠、曹野那、何伏帝延、安玄朗等人。(简称昭武九姓)

粟特人在丝绸之路上的商贸及网络

粟特商人作为丝绸之路上的“跨国贸易巨头”,其经营的商品兼具奢侈品与日常必需品,在中原与西域、波斯、印度、欧洲之间构建起庞大的贸易网络,以下是他们主要经营的双向商品清单及贸易特点。

| 考古证据举例 | ||

|

商品 |

发现地点 | 文物实例 |

| 中国丝绸 | 埃及安提诺波利斯 | 汉锦残片(织有“延年益寿”汉字) |

|

罗马玻璃杯 |

西安何家村窖藏 | 凸纹玻璃碗 |

| 粟特文契约 | 吐鲁番阿斯塔那墓 | 《康失芬卖驼契》 |

| 波斯银币 | 宁夏固原北周李贤墓 | 萨珊王朝银币(窖藏20枚) |

A.西方(西域、波斯、欧洲)输出的中原商品

丝绸与丝织品

高级丝绸:蜀锦、吴绫等皇室专用织品(波斯萨珊王朝贵族追捧)

刺绣品:唐代流行的“联珠纹”丝绸(受波斯影响又反销中亚)

生丝原料:中亚织工将中国生丝加工成“波斯锦”转售欧洲

瓷器

唐三彩:作为奢侈品销往阿拉伯帝国(巴格达出土唐三彩残片)

越窑青瓷:伊斯兰贵族称其为“海洋上的翡翠”

白瓷:撒马尔罕宫廷仿制中国白瓷(考古发现仿制品)

茶叶(唐代后期兴起)

茶饼:通过“茶马互市”进入游牧民族地区

茶具:配套销售的瓷茶碾、银茶匙(突厥可汗墓葬出土)

金属制品

铜镜:汉式“瑞兽镜”在中亚贵族墓葬中发现

铁器:西域稀缺的农具与武器(突厥人大量采购)

纸张与书籍

纸张:怛罗斯之战后,被俘唐军工匠在撒马尔罕建立造纸坊

佛经/历法书:粟特人将汉文典籍翻译成粟特文转售

B.输入中原的西方商品

珠宝与贵金属

波斯宝石:瑟瑟(天青石)、玛瑙、琉璃(法门寺地宫出土)

罗马金币:作为硬通货流通于河西走廊(敦煌文书记载)

西域玉器:和田玉雕(唐代“玉带”原料)

马匹与牲畜

汗血宝马(大宛马):汉武帝不惜发动战争求购

突厥战马:唐军骑兵主要来源

骆驼:适应丝路运输的“沙漠之舟”

香料与药材

印度胡椒:长安西市“胡商”按粒计价

波斯乳香:用于佛教祭祀和中药(孙思邈《千金方》记载)

龙涎香:阿拉伯海域珍品(宋代宫廷奢侈品)

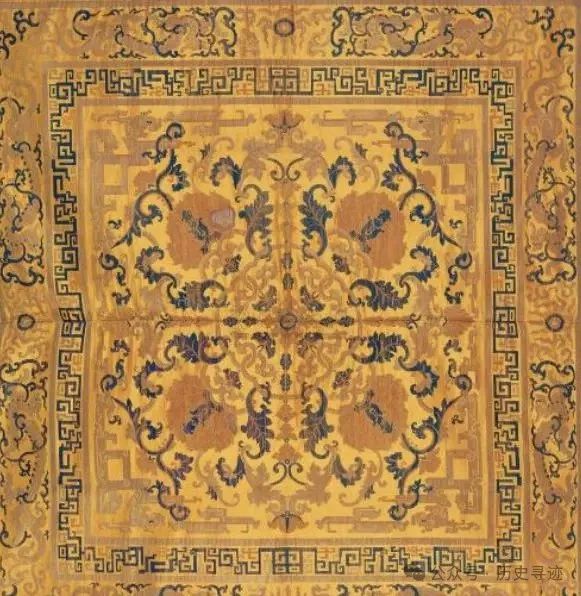

纺织品

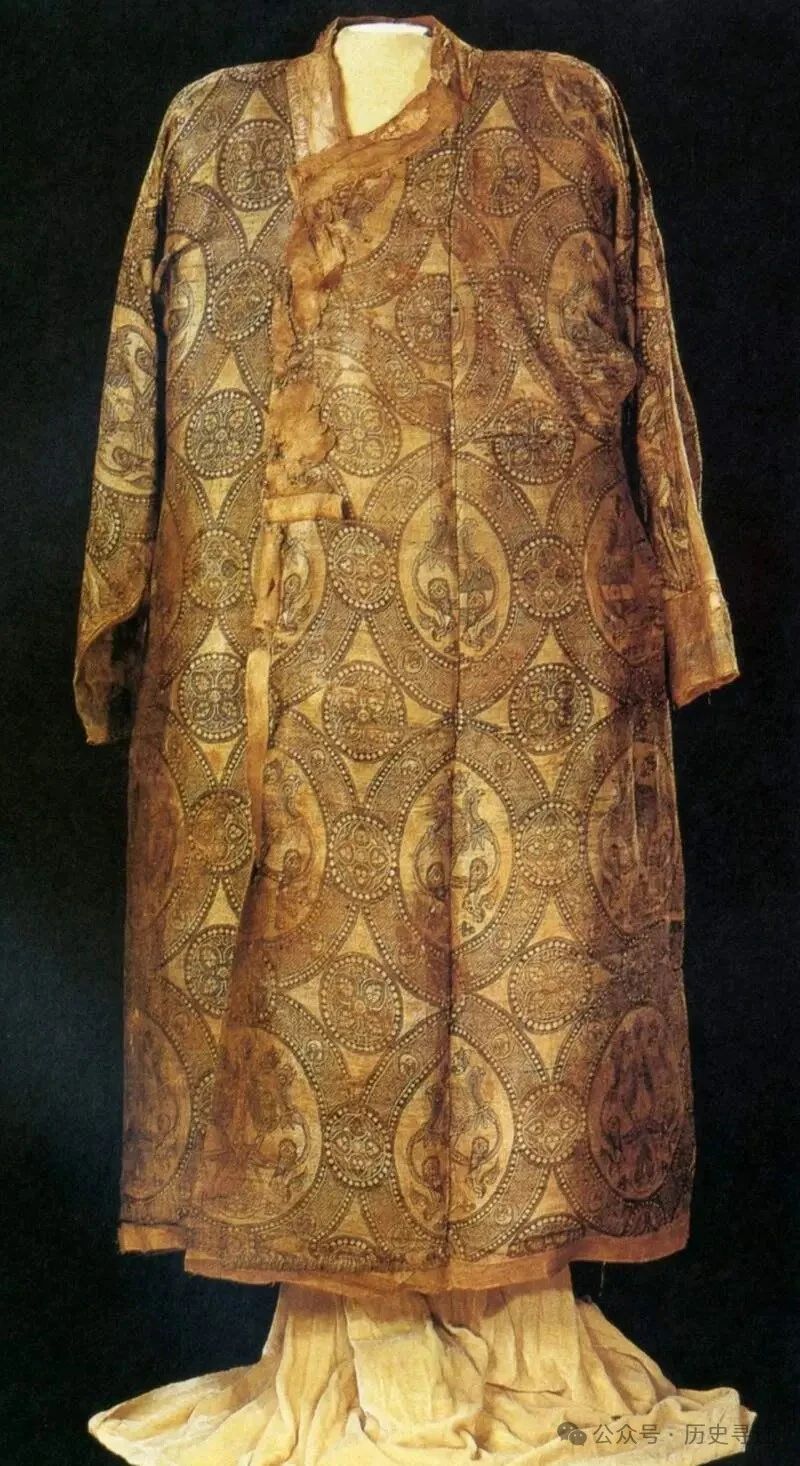

波斯锦:纬线起花的豪华织锦(新疆阿斯塔那墓出土)

毛毯:粟特本土织造的“撒马尔罕红毯”

棉布:高昌回鹘时期传入中原(称“白叠布”)

食品与饮品

葡萄/葡萄酒:唐太宗在长安仿制“西域八珍”酒

胡饼(馕):成为北方主食

石蜜(冰糖):印度制糖法经粟特人传入

宗教与艺术用品

祆教祭器:银制圣火坛(宁夏固原出土)

佛教造像:犍陀罗风格金铜佛像

乐器:琵琶、箜篌(龟兹乐核心乐器)

C.粟特商人的贸易策略

奢侈品垄断

利用波斯与拜占庭的丝绸战争,高价转手中国生丝

将印度香料“层层加价”卖到长安(利润可达10倍)

定制化贸易

按阿拉伯市场需求定制“阿拉伯文纹饰”瓷器

为吐蕃贵族特供“鎏金马具”

灰色贸易

吐鲁番出土的粟特文买女契约

走私唐朝禁售的蚕种(玄奘《大唐西域记》记载于阗偷蚕种故事)

暗中交易军用弩机给草原部落(贩卖军火)

大宗奴隶贸易涉及各族人口的奴隶交易,包括贩卖胡旋舞女等特殊职业人群。依托粟特本土的撒马尔罕、布哈拉等城邦,其贸易网络覆盖突厥、高昌、中原等地,形成系统性人口流通链条。(敦煌与吐鲁番出土文书如《咒愿新郎文》《高昌内藏奏得称价钱帐》《唐西州高昌县上安西都护府牒稿》;正史与地方志《隋书》与《新唐书》;域外文献与实物证据阿拉伯《道里邦国志》)

D.贸易路线

东方路线:长安(西安)→凉州(武威)→敦煌→高昌(吐鲁番)→撒马尔罕

北方草原路:与突厥合作,经七河地区(今哈萨克斯坦)进入蒙古高原

南方路线:经印度河进入南亚

E.重要商业据点

中国境内:敦煌、凉州、长安西市、洛阳南市、营州(今辽宁朝阳)

中亚:撒马尔罕、布哈拉、塔什干

西域:疏勒(喀什)、于阗(和田)

F.商业运营模式

商队(Caravan):数十至上百人,雇佣武装护卫(防止劫匪)。

信贷与契约:出土粟特文借贷契约显示,他们已使用“年息20%”的贷款模式。

情报网络:利用驿站和侨民社区传递市场信息。

粟特商人在中国的影响

粟特商人在中国的影响深远且多元,涉及经济、政治、宗教、艺术、社会等多个领域。他们不仅是丝绸之路上重要的贸易中介,还在文化交融、技术传播、甚至政治变动中扮演了关键角色。

A.从商人到权臣

粟特武将与官僚

安禄山(703年1月22日—757年1月29日),混血胡人血统,安禄山本姓康,名轧荦山(或阿荦山),出生于营州柳城(今辽宁朝阳)。其父为粟特人(中亚康国后裔),母阿史德氏为突厥族女巫,因多年无子,向突厥战神“轧荦山”祈祷后生下他,故名。改姓经历,父早逝后,随母改嫁突厥将领安延偃,遂改姓安,名禄山,成为安氏家族一员。因精通多国语言和军事才能受唐玄宗重用,后发动“安史之乱”(755-763),深刻改变唐朝国运。

史思明(703年-761年),本名窣干,营州宁夷州(今辽宁朝阳)人,突厥族。 唐朝叛将,唐代燕国建立者。史思明骁勇,通六蕃语。742年,累立战功,官至将军、知平卢军事,安史之乱后被杀。从安禄山、史思明发动叛乱,到最终被平定,前后经8年之久,唐朝国土焦灼,百姓涂炭,北方民众不堪战乱,大量南迁,国家经济重心亦随之南移。唐朝因此由盛转衰,陷入持续不断的藩镇割据之中。

其他粟特官员,如唐代名将哥舒翰(父为突厥,母为粟特人)、曹令忠(北庭节度使)等。(可见粟特人在朝堂影响力也非常的高)

宗教传播

祆教又称琐罗亚斯德教(Zoroastrianism)(中国史称祆教、火祆教、拜火教),约公元前11世纪起源于古波斯(今伊朗),该教是古代波斯阿契美尼德王朝(前550—前330年)和萨珊王朝(224—651年)的国教,鼎盛时期影响力覆盖中亚及西亚。约北魏时期(516年)经粟特人、波斯商队传入中原,北朝皇室曾参与祭祀胡天神(阿胡拉·马兹达)。隋唐时期在长安、洛阳等地设祆祠,主要服务于中亚侨民,未深入汉人社会。目前在中国境内如新疆、敦煌、西安等地有部分遗址。

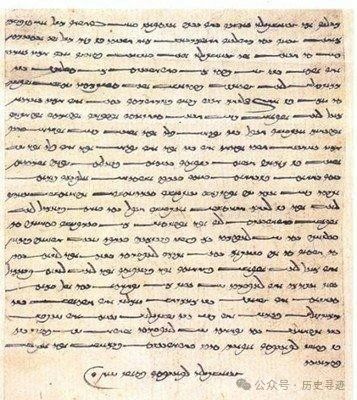

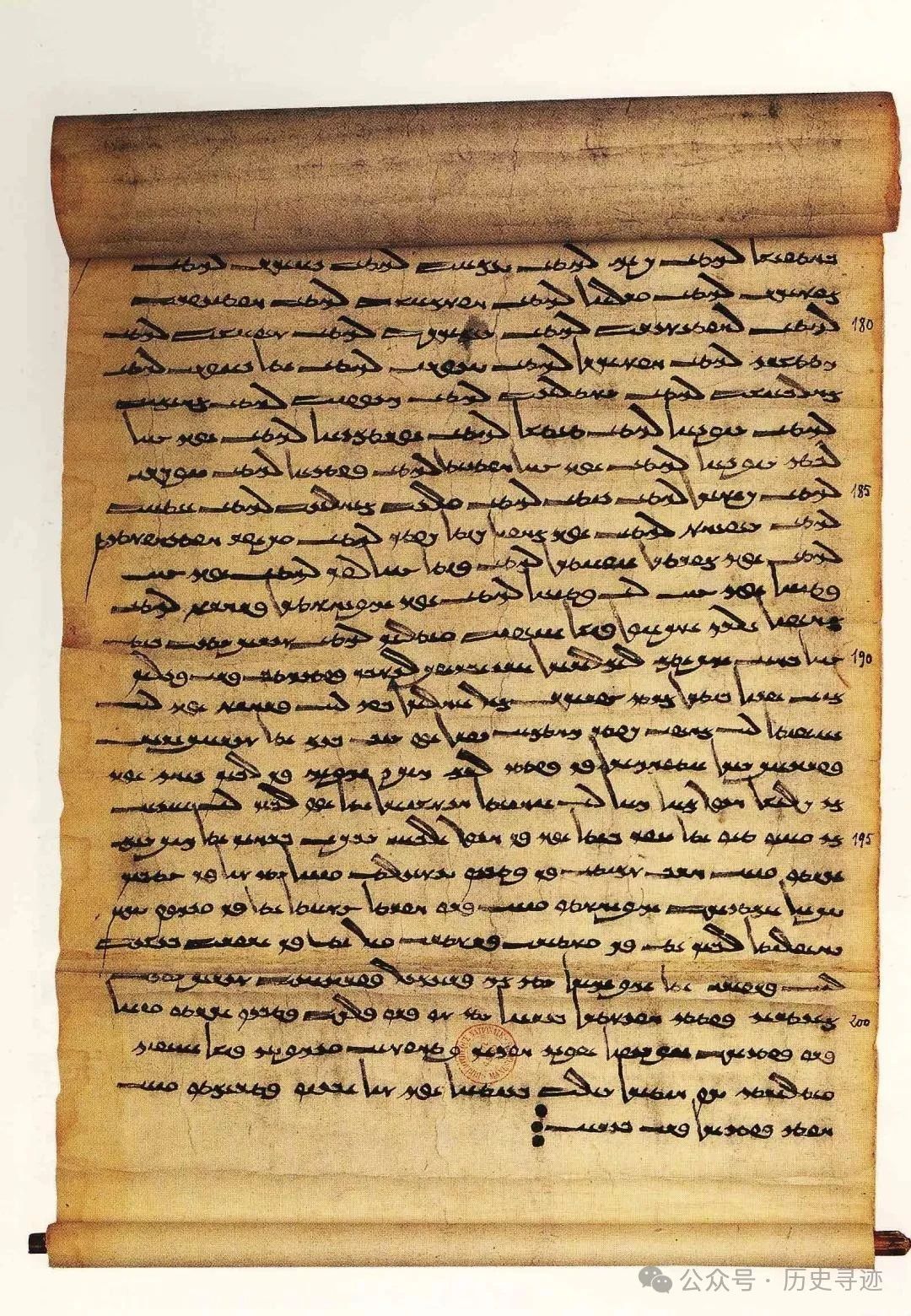

1981年新疆吐鲁番柏孜克里克出土粟特文摩尼教徒书信

摩尼教(Manichaeism)又称明教、明尊教、二尊教、末尼教、牟尼教等,源自古代波斯祆教(又称琐罗亚斯德教),为公元3世纪中叶波斯人摩尼(Mani)所创立、在巴比伦兴起的世界性宗教。摩尼教传入中国与粟特人有着极为密切的关系,粟特商人不仅是摩尼教东传的重要媒介,更是其在中国早期传播的主要载体。摩尼教在波斯创立后(3世纪),很快通过粟特商人的活动传入中亚(如撒马尔罕、布哈拉),并沿商路向东扩散。粟特语是丝绸之路的通用商业语言之一,粟特人将摩尼教经典从波斯语、帕提亚语翻译成粟特文,再转译为汉文、回鹘文。敦煌出土的粟特文摩尼教文书(如《摩尼教赞美诗》)证明粟特信徒的存在。(在中国的武侠小说里面经常见到的明教就是这个,尽管粟特社群最终消散,但其对摩尼教中国化的影响深远——从经典翻译到秘密传播,粟特人的印记始终存在。)

粟特人在中亚已有部分群体皈依景教,其移民聚落成为景教传播的“跳板”,粟特商队在丝路沿线设立贸易据点的同时,也建立宗教活动中心。粟特商人通过商业积累为景教寺院建设、经典翻译提供资金。新疆高昌(今吐鲁番)出土的6世纪叙利亚文、粟特文景教典籍,;在于阗(今和田)、龟兹(今库车)等地建立的聚落中,景教与祆教、摩尼教并存,形成多元宗教文化圈;

大秦寺

长安的波斯寺(后称大秦寺)即由粟特商团资助修建,并成为唐代景教的核心传播基地。粟特人利用其遍布丝路的商业网络,将景教从波斯经中亚传入中国。如,景教高僧阿罗本(可能具有粟特背景)于贞观九年(635年)抵达长安时,粟特商团已在沿途为其提供语言、物资支持。西安《大秦景教流行中国碑》(781年)记载景教传入历程,碑文中的粟特人名与叙利亚文混合书写,体现粟特群体在传教中的实际参与。

艺术与文化

胡旋舞(莫高窟220窟)

是唐代最流行的西域舞蹈之一,由粟特人(中亚索格底亚那地区)沿丝绸之路传入中原,以其急速旋转、华丽奔放的表演风靡宫廷和民间,成为盛唐“胡风”文化的代表。胡旋舞传统发源地,粟特地区(今乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦)的民间舞蹈,可能与祆教(拜火教)祭祀仪式有关。粟特人通过丝绸之路将胡旋舞带入长安、洛阳,并成为酒肆、宫廷的流行娱乐。敦煌壁画(如莫高窟220窟)中的“对舞”场景,可能受胡旋舞影响。胡旋舞是唐朝的“顶流”时代,杨贵妃:以善跳胡旋舞闻名,白居易《胡旋女》诗云:“中有太真外禄山,二人最道能胡旋。”安禄山:粟特裔武将,虽体胖却“疾如风焉”(《旧唐书》),以胡旋舞取悦唐玄宗。

建筑风格

粟特人的建筑风格融合了波斯、中亚和汉地特色,以华丽装饰、实用布局和宗教多元为特点。虽然粟特本土(今乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦)的建筑保存较多,但在中国,粟特人的建筑痕迹主要通过墓葬、壁画和遗址体现。粟特建筑的主要特点,世俗建筑:商队驿站与民居;拱顶与穹窿结构:受波斯影响,常见于粟特聚落的房屋和商队旅馆(如撒马尔罕的遗址)。砖石与夯土结合:外墙多用彩绘砖或灰泥浮雕装饰(如联珠纹、葡萄纹)。庭院式布局:中间设天井,四周房间环绕,适合商队居住(类似新疆“阿以旺”民居)。

墓葬建筑:地下世界的华丽,石棺床与浮雕:中国出土的粟特人墓葬(如西安安伽墓、太原虞弘墓)采用汉式石椁,但雕刻内容为祆教场景(火坛、祭司、宴饮)。

壁画装饰:敦煌莫高窟第158窟(粟特供养人像)和新疆克孜尔石窟中的胡商形象,可能反映粟特建筑装饰风格。第45窟(胡商遇盗图)、第220窟(胡旋舞)反映粟特人生活。

| 墓葬与石刻(核心遗存) | ||

| 地点 | 遗迹 | 粟特元素 |

| 西安 | 安伽墓、史君墓 | 汉白玉石棺床刻祆教祭祀、商队、乐舞 |

| 太原 | 虞弘墓 | 石椁浮雕胡人宴饮、骆驼商队,含波斯风格 |

| 甘肃天水 | 石马坪墓 | 石棺床胡人形象,可能为粟特裔 |

服饰饮食

馕

是波斯、中亚地区的主食,粟特人(索格底亚那地区)在日常饮食和商旅中广泛食用。张骞通西域后,胡饼随商队传入中原,但尚未普及。唐代:粟特商人将馕带入长安、洛阳,成为“胡食”代表(《唐书》记载长安有“胡饼店”)。白居易《寄胡饼与杨万州》诗云:“胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。”说明其流行。宋代:演变为“烧饼”“炉饼”,融入汉族饮食。

| 种类与风味 | ||

| 类型 | 特点 | 流行地区 |

| 芝麻馕 | 表面撒满芝麻,香脆可口 | 新疆、甘肃 |

| 皮芽子馕 | 加入洋葱(皮芽子),咸香风味 | 新疆 |

| 玫瑰花馕 | 甜馕,内馅为玫瑰酱或核桃 | 新疆(和田地区) |

| 库麦其馕 | 厚实馕饼,用炭火灰烬烤制,耐储存 | 南疆(喀什、和田) |

备注:资料来自于部分资料,仅供参考,如有补充。可私信。

葡萄酒

最早传入中原,主要经由 西域(今新疆及中亚地区)通过丝绸之路 传入,其传播过程与粟特商人、汉代外交、唐代胡风文化密切相关。 葡萄酒的发源地在两河流域(今伊朗、高加索地区):考古证据显示,约公元前6000年,葡萄已在西亚被驯化酿酒。波斯帝国(今伊朗):葡萄酒成为宫廷饮品,并随波斯扩张传入中亚(如粟特地区)。西域(新疆)的早期葡萄酒文化,约公元前3000年:新疆小河墓地(罗布泊地区)出土的葡萄藤证明当地已有野生葡萄。汉代以前:西域城邦(如龟兹、于阗)可能已掌握酿酒技术,但尚未传入中原。

魏晋南北朝:粟特商人(中亚索格底亚那商队)将波斯、中亚的葡萄酒沿丝绸之路贩运至凉州(武威)、长安。新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土的 《酒账文书》 记载了高昌国(今吐鲁番)的葡萄酒消费,证明西域已广泛酿造。佛教寺院酿酒:西域僧侣将酿酒技术带入中原寺院(如敦煌文书提到“僧寺葡萄园”)。唐太宗时期(7世纪):长安出现 “胡酒肆”,粟特胡姬售卖葡萄酒(李白《少年行》:“落花踏尽游何处,笑入胡姬酒肆中”)。王翰《凉州词》:“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催”——反映唐代边塞葡萄酒的流行。

| 葡萄酒传入的途径与方式 | |

| 传播方式 | 具体表现 |

| 官方使节引入 | 张骞带回葡萄种,唐太宗从高昌引入酿酒技术 |

| 粟特商队贸易 | 粟特人将波斯、中亚葡萄酒运至河西走廊(敦煌、凉州)和长安 |

| 宗教文化交流 | 佛教僧侣在西域寺院酿酒,技术随佛法东传 |

| 战争与征服 | 唐灭高昌、蒙古西征间接促进技术传播 |

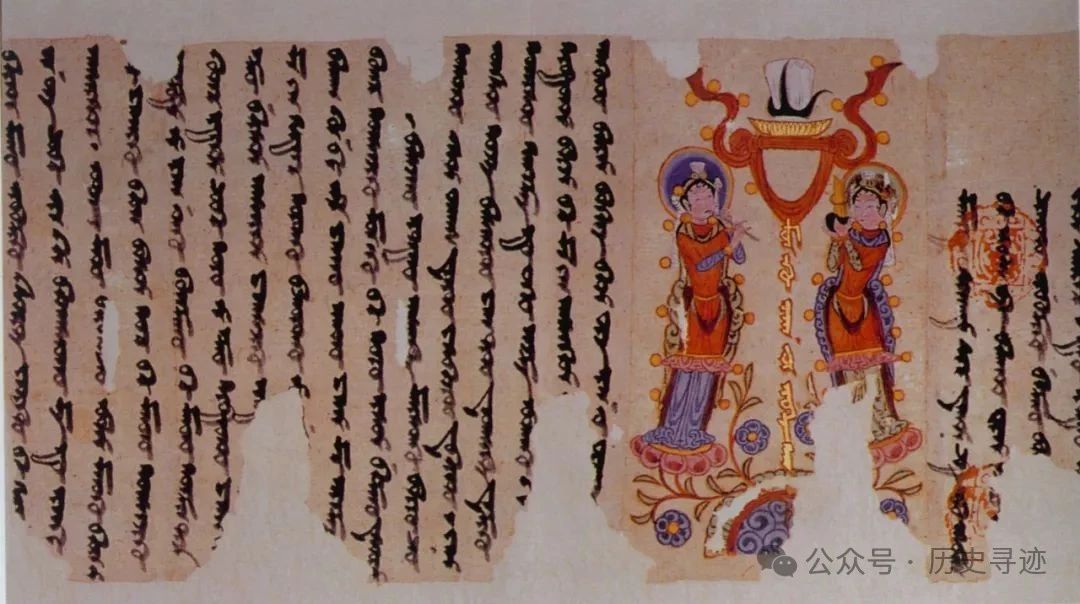

波斯锦——丝绸之路上的奢华织品

波斯锦(Persian Brocade)是 萨珊波斯(224—651年) 时期发展起来的一种 豪华织锦,以 繁复的联珠纹、对称的动物图案、金银丝交织 为特点。它不仅是波斯帝国的代表性工艺品,还通过粟特商人沿丝绸之路传入中国,深刻影响了 唐代丝绸艺术,并成为东西方贸易的顶级奢侈品。

波斯锦的起源与特点

萨珊波斯的织造巅峰

材质:以 丝绸 为底,加入 金线、银线 织造,光彩夺目。部分使用 羊毛 或 棉麻混纺,适合中亚气候。

纹样主题:联珠纹:圆形或椭圆形珠圈环绕主图案(受祆教“光明”象征影响)。对称神兽:如翼马、狮子、野猪(波斯王权象征)。狩猎场景:萨珊贵族骑射纹样,体现尚武精神。

技术特点:斜纹纬锦(Samite):波斯人改进的织法,比汉锦更致密,可表现复杂图案。多层经纬:通过不同颜色丝线叠加,呈现立体效果。

贸易路线:波斯锦经 丝绸之路中段(波斯→粟特→新疆→长安)传入,粟特人是最主要的经销商。

敦煌文书(P.3813)记载,粟特商队携带“波斯锦”至凉州(武威)交易。

仿制与融合:中国工匠模仿波斯锦技术,发展出 “番锦”(唐代对西域风格织锦的统称)。

新疆吐鲁番出土的 “胡王锦”(骑骆驼波斯人图案)是波斯-中原混合风格。目前存于北京博物馆

唐朝宫廷的追捧

皇室赏赐:波斯锦被用作外交礼物(如唐玄宗赐安禄山“波斯锦袍”)。

贵族时尚:长安贵族以穿戴波斯锦为荣,白居易诗云:“波斯锦裳照地光”。

| 现存波斯锦及相关文物 | ||

| 出土地/收藏地 | 文物举例 | 特点 |

| 新疆吐鲁番 | “胡王锦” | 波斯人骑骆驼,汉字“胡王”联珠纹 |

| 青海都兰 | 吐蕃墓出土红地联珠对鸟锦(青海博物馆或都兰博物馆) | 萨珊风格,但织法含中原技术 |

| 日本正仓院 | 唐代“狮子狩文锦” | 波斯狩猎题材,可能为粟特工匠织造 |

| 法国吉美博物馆 | 萨珊波斯联珠野猪纹锦 | 典型波斯宫廷纹样,金线织造 |

波斯锦是丝绸之路上 技术、艺术与贸易 结合的典范,通过粟特商人的网络,它从波斯宫廷进入大唐盛世,成为跨越文明的奢侈品。尽管萨珊波斯早已消亡,但其织锦的华美纹样仍藏在吐鲁番的残片、正仓院的珍宝中,诉说着一段东西方共织的辉煌历史。

历史中的昭武九姓

昭武九姓——粟特商人的中原印记

昭武九姓(Zhāowǔ Jiǔ Xìng)是隋唐时期对中亚粟特人(Sogdians) 主要商业氏族的统称,因他们来自 “昭武之地”(今乌兹别克斯坦撒马尔罕一带),并以 康、安、曹、石、米、何、史、穆、毕 九大姓氏活跃于丝绸之路上。他们不仅是中古中国最著名的“胡商”群体,更在 政治、宗教、艺术 领域深刻影响了中原文明。

昭武九姓的起源与分布

“昭武”何意?

地理来源:“昭武”原为撒马尔罕(Samarkand)附近古国 “康国”(今乌兹别克斯坦)的王族姓氏,后扩展至粟特城邦(如安国、曹国等)。《隋书》载:“康国者,康居之后也……其王姓昭武。”

| 九姓范围 | ||

| 姓氏 | 对应粟特城邦 | 今地理位置 |

| 康 | 撒马尔罕(Samarkand) | 乌兹别克斯坦中部 |

| 安 | 布哈拉(Bukhara) | 乌兹别克斯坦西部 |

| 曹 | 劫布呾那(Kaputana) | 塔吉克斯坦苦盏附近 |

| 石 | 石国(Chach) | 乌兹别克斯坦塔什干 |

| 米 | 弭秣贺(Maymurgh) | 塔吉克斯坦杜尚别附近 |

| 何 | 屈霜你迦(Kushaniya) | 乌兹别克斯坦卡什卡河一带 |

| 史 | 史国(Kesh) | 乌兹别克斯坦沙赫里萨布兹 |

| 穆 | 穆国(Merv) | 土库曼斯坦马雷 |

| 毕 | 毕国(Paykand) | 乌兹别克斯坦布哈拉附近 |

粟特商人的东迁

丝绸之路据点:以 凉州(武威)、敦煌、长安、洛阳 为中心,形成胡商聚落(如长安西市“波斯邸”)。新疆吐鲁番文书显示,粟特人垄断了丝绸、马匹、珠宝贸易。

汉化姓氏:为融入中原,粟特人取汉姓(如安禄山、史思明),但保留祆教信仰和族内通婚传统。

昭武九姓的衰落与遗产

衰落原因

安史之乱(755年):唐朝对胡商信任崩塌,打压粟特社群。

阿拉伯东扩(8世纪):伊斯兰化导致中亚粟特文化消亡。

海上丝路兴起:宋代后,陆路贸易被海运取代。

文化遗传

禁止出口

姓氏存续:今中国“安”“康”“米”“石”等姓可能源自昭武九姓。

艺术影响:联珠纹、胡乐融入中华文化(如唐三彩胡人俑)。

福建泉州草庵摩尼教遗址

宗教痕迹:福建泉州草庵摩尼教遗址、西安祆教祭祀石刻。

文献资料长参考

中国史书《魏书》《北史》《隋书》《唐书》:记载粟特人(称“昭武九姓”)的起源、姓氏及在华的商业活动,如《隋书·西域传》提到“康国(撒马尔罕)王姓昭武”。《旧唐书·安禄山传》详述粟特裔安禄山的生平,揭示其粟特-突厥混血背景。《唐会要》《通典》:记录唐朝对粟特聚落的管理(如设“萨宝”官职管理祆教事务)。

西域与波斯文献阿拉伯史料(如《世界境域志》):描述粟特城邦(布哈拉、撒马尔罕)的繁荣与伊斯兰化进程。波斯文献(如《列王纪》):提及粟特人与萨珊波斯的贸易往来。

佛教典籍玄奘《大唐西域记》:记载7世纪粟特地区(“窣利”)的风俗:“工巧技艺,特工诸国”。

考古发现

| 墓葬与石刻(中国境内) | ||

| 出土地 | 遗存 | 粟特元素 |

| 西安安伽墓 | 汉白玉石棺床 | 祆教火坛、商队、胡旋舞浮雕(北周,579年) |

| 太原虞弘墓 | 汉白玉石椁 | 波斯风格宴饮、狩猎(隋代,592年) |

| 甘肃天水墓 | 石棺床 胡人形象 | 可能为粟特裔(北朝) |

| 宁夏盐池墓 | 石门胡人舞蹈线刻 | 粟特乐舞场景(唐代) |

文书与契约:敦煌吐鲁番文书,粟特文买卖契约(如《粟特古信札》),记录丝绸、奴隶交易(4世纪)。

汉文文书提到“兴生胡”(粟特商人)在河西走廊的活动。

新疆出土文书:高昌回鹘时期的粟特语摩尼教经典,反映宗教传播。

丝绸之路遗址,乌兹别克斯坦(粟特本土):撒马尔罕阿夫拉西阿卜壁画:粟特使节赴唐场景(7世纪)。

片吉肯特遗址:粟特民居、祆教神庙壁画。

中国新疆:吐鲁番阿斯塔那古墓:粟特人墓葬、纺织品(联珠纹锦)。

碑刻与铭文

《九姓回鹘可汗碑》(蒙古发现):记载回鹘汗国皈依摩尼教时,粟特人担任重要角色。《安万通墓志》(西安出土):唐代粟特裔军官的汉文墓志,提及其祆教信仰。《米继芬墓志》(宁夏出土):昭武九姓“米国”后裔的墓志,反映汉化过程。

艺术与图像

壁画与雕塑

敦煌莫高窟:第45窟《胡商遇盗图》、第220窟胡旋舞,描绘粟特商队。第158窟粟特供养人像(题记“安氏”)。

山西介休祆神楼:明代建筑,保留祆教符号(火焰纹),可能间接传承粟特记忆。

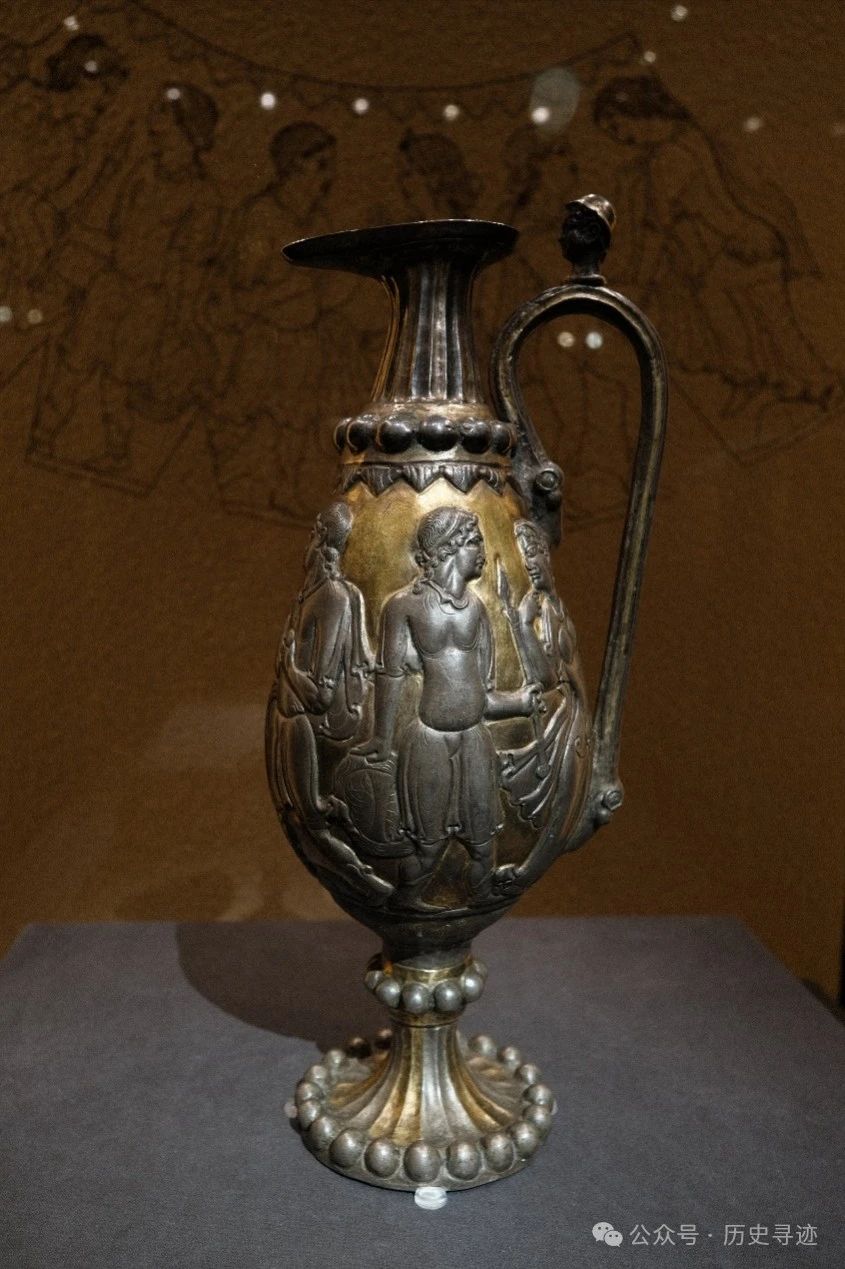

金银器与纺织品:何家村唐代窖藏(西安):鎏金胡人纹银壶,可能为粟特工匠作品。

新疆出土波斯锦:联珠纹、对兽纹丝绸,体现粟特-波斯艺术融合。

语言与文字,粟特文文献:敦煌、吐鲁番出土的粟特语佛经、摩尼教经典(如《二宗经》)。

粟特字母的影响:回鹘文、蒙古文、满文均间接源自粟特字母。

中国国家博物馆“丝绸之路”展(粟特石棺床)、乌兹别克斯坦撒马尔罕博物馆。

昭武九姓是粟特商团在中原的汉化代号,他们以商业为纽带,将波斯、印度、突厥与大唐文明串联,塑造了中古世界的“全球化”图景。粟特人虽已消逝,但通过史书、墓葬、文书、艺术的拼图,我们仍能还原这个“丝绸之路商业民族”的面貌。他们的遗产隐藏在今天的姓氏(安、康、米)、宗教符号(祆教火焰纹)和语言(回鹘-蒙古字母)中,成为欧亚文明交融的永恒见证。

更多关于粟特商人的迁徙融合和遗迹文物等,主要集中在丝绸之路上居多。(山西、宁夏都属于丝绸之路上,草原丝路上),借助于丝绸之路的发展和她们特殊的地理位置,在丝路上经营上千年,他已经不是简单的商人角色。为什么经营上千年,最后还是消失在了历史长河中?没有一个国家民族做基础,只是一个商业族群,就如浮萍无根。因此在中国的历史长河中上下几千年中记录了许多的历史,而记录最多分析非常到位的一定是反面教材。