文化交流

塔里木河:一条沙漠里不向大海屈服的生命之河,如何在死亡之海种出生命的诗?

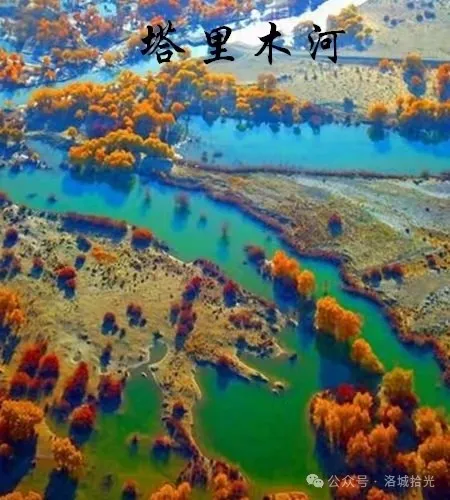

在1900年的某个清晨,瑞典探险家斯文赫定带着一艘木船,踏上了塔里木河的漂流之旅。他的日记里写道:“河水蜿蜒于沙丘之间,岸边的胡杨如金色卫士,偶遇的牧羊人递来馕饼,新疆虎的足迹隐入芦苇丛中。”

那时的塔里木河,是西方冒险家笔下“沙漠中的蓝色丝带”,是野性与诗意交织的秘境。

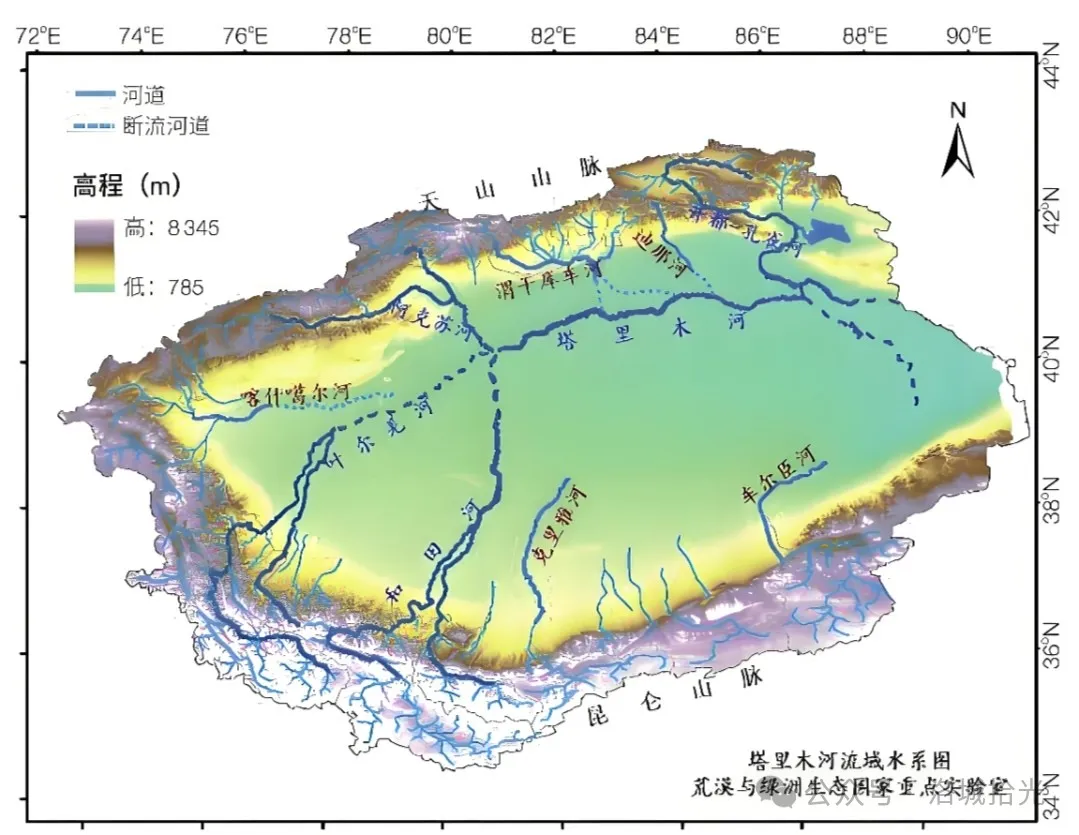

百年后的今天,当无人机掠过这条中国最长的内陆河,镜头下的画面已截然不同——曾经的九大支流萎缩为“四源一干”,干涸的河床上矗立着生态闸坝,沙漠边缘的农田如棋盘般延展。有人叹息:“冒险的时代结束了。”可塔里木河的故事,从未止步于消逝。它正在用另一种方式书写传奇:不是汇入海洋,而是让死亡之海开出绿洲;不是征服自然,而是用中国人的智慧与坚韧,在沙漠里种下生命的可能。

一、从“漂流者的天堂”到“断流的伤口”:一条河的生死劫

20世纪50年代,塔里木河下游的台特玛湖还碧波荡漾,湖畔芦苇高达8米,新疆虎在此饮水,牧民的歌声随波荡漾。然而,随着上游垦荒浪潮的兴起,30年间,塔里木河干流径流量锐减近50%,下游河道断流320公里,台特玛湖连续17年干涸。胡杨成片枯死,风沙吞噬村庄,牧民不得不含泪迁离故土。一位老水文员回忆:“站在阿拉干断流的河床,脚下是裂开的盐壳,远处是沙丘追赶沙丘,像极了末日的景象。”

这场生态灾难的根源,藏在人类与水的博弈中。塔里木河70%的水量依赖冰川融雪,本就脆弱的水系在人口激增与耕地扩张中不堪重负。至2000年,流域内耕地面积超规划617万亩,挤占生态用水43.8亿立方米,相当于抽干了半个鄱阳湖。更令人痛心的是,平原水库蒸发渗漏损失高达60%,无序扒口引水让30%的河水白白流失。“我们不是在用水,而是在用子孙的血。”一位参与治理的工程师曾含泪疾呼。

二、“向沙漠要水”的逆袭:107亿砸出的绿色奇迹

2001年,国务院一纸《塔里木河流域近期综合治理规划》掀开历史转折。107亿元资金注入,462项工程启动,中国人用最笨也最智慧的方式,开始了与沙漠的谈判。

科学调度,让水“走对路”——塔里木河流域管理局在全流域布下“水网神经”:通过山区水库替代蒸发量大的平原水库,用防渗渠道取代土渠,将每滴水的利用率从不足40%提升至65%。2011年,当源流来水减少28.5亿立方米时,干流下泄水量却逆势增加11.6亿立方米,硬是在枯水年保住下游命脉。

生态输水,让死河“复活”——自2000年起,25次生态输水如绿色血液注入干涸的河道。大西海子水库的闸门每开启一次,下游地下水位便抬升近3米,矿化度从盐碱化的噩梦(6.79克/升)骤降至可滋养生命的0.88克/升。2025年初的最新监测显示,曾经枯死的胡杨林重新抽出嫩芽,阿拉干断面的芦苇面积扩大300平方公里,消失多年的白鹭再次掠过水面。

技术革命,让沙地“长眼”——在塔克拉玛干沙漠边缘,北斗卫星监测着每一段河道的流量,无人机巡查偷垦偷灌;智能滴灌系统让棉花田用水量下降30%,盐碱地里却多出“光伏农场”,板下种菜、板上发电,荒漠变身“能源粮仓”。一位承包光伏田的维吾尔族大叔笑着说:“以前和风沙抢地,现在和太阳合伙做生意!”

三、不是神话,是血汗:绿洲背后的中国式浪漫

在塔里木河治理的叙事里,没有诺亚方舟式的救世幻想,只有“人定胜天”的实干哲学。

大禹的后裔,在沙漠里“绣花”——库尔勒的工程师王建军,每年汛期带着GPS徒步踏勘河道。2024年6月,他和队友顶着50℃高温,在风沙中爬行3公里,只为封堵一处跑水口。他曾说:“沙粒钻进眼睛,汗水混着血水,但当我们看到回流的河水漫过枯死的胡杨根,那种喜悦就像看见孩子重生。”

农民的智慧,在盐碱里“种诗”——和田的艾合买提老人,将祖传的“坎儿井”技术与滴灌结合,在自家后院建起“微型生态圈”:上层葡萄架遮阴,中层蔬菜滴灌,底层咸水养耐盐碱的罗非鱼。“政府送技术,我们自己也要争气!”他种的“沙漠番茄”甜度高出普通品种30%,成了网红水果。

民族的脊梁,在绝境中“开花”——当西方媒体质疑“中国人只会破坏环境”时,塔里木河畔的兵团人用数据反击:通过退耕还林、生态移民,下游耕地缩减23%,生态用水却增加4.2亿立方米;曾经的“死亡走廊”新发现12种濒危鸟类,生物多样性恢复至20世纪80年代水平。

四、未来的塔里木河:向地底、向星空要答案

今天的塔里木河,依然面临挑战——农业用水占比仍高达97%,地下水超采未根治,部分河段矿化度超标。但中国人的答案从不局限于当下。

2025年1月,新疆启动“四大生态单元治理”,塔里木河干流的智能监测网将覆盖每一公里河道;从伊犁河跨流域调水的蓝图已绘就,未来每年可新增生态补水18亿立方米。更宏大的想象在延伸:中科院团队正试验“沙漠地下水库”,利用纳米材料在沙层下形成隐形水膜;商业航天公司提议用卫星物联网构建“生态天网”,实时追踪每一株胡杨的需水量……

正如那个在河畔种下第一棵红柳的牧民阿依古丽所说:“爷爷那辈人治沙靠骆驼刺,爸爸那辈人靠闸坝,我们这代人靠卫星。但不管工具怎么变,让河水向前流、让子孙有树荫的心,从来都一样。”

写在最后

塔里木河从不向往大海,它只属于沙漠。当外界惊叹于“中国奇迹”时,我们更应看见:这不是简单的“战天斗地”,而是对自然的深刻理解与谦卑合作。从斯文赫定的独木舟到今天的生态水网,从新疆虎的灭绝到胡杨林的复苏,这条河教会我们——真正的文明,不是征服,而是让万物找到活下去的理由。

正如河道里那些重生的芦苇,它们低下头,不是屈服,而是在风沙中写下一行行绿色的诗。而这首诗的题目,叫做“希望”……