文化交流

塔克拉玛干沙防线为何能锁边3000公里?

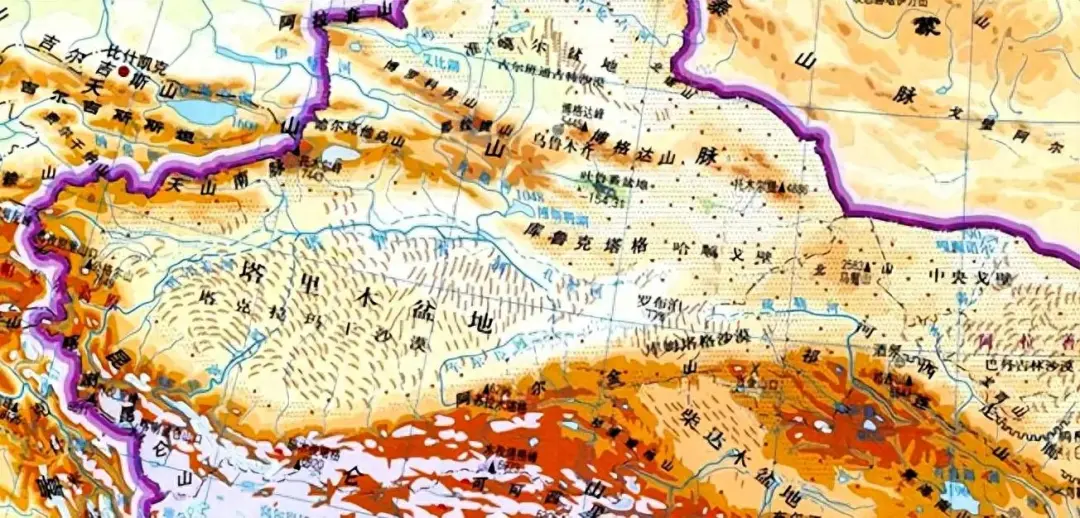

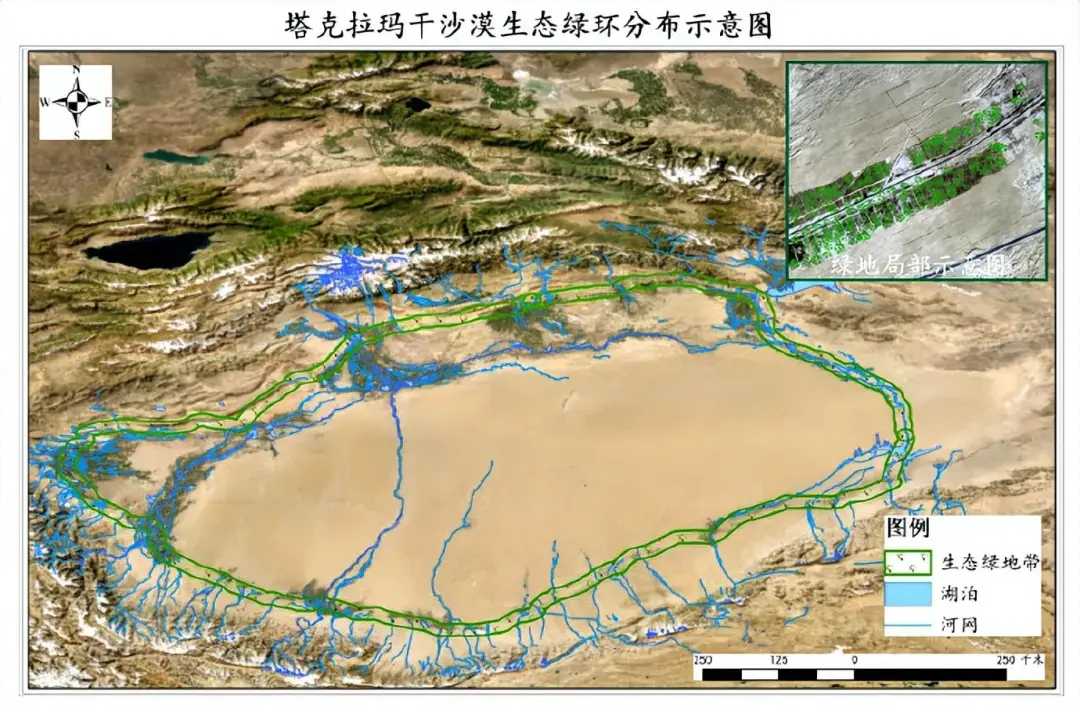

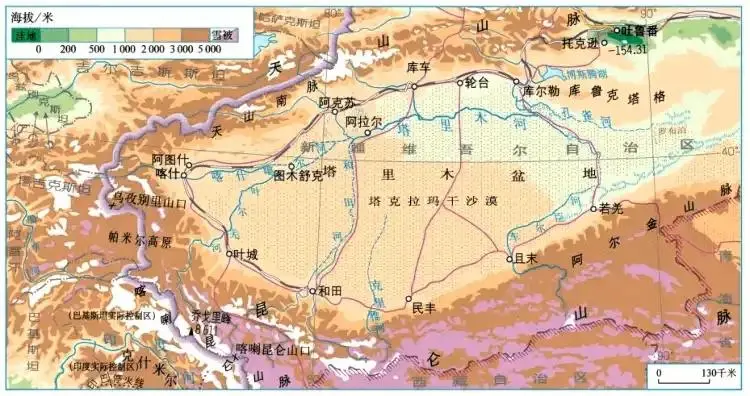

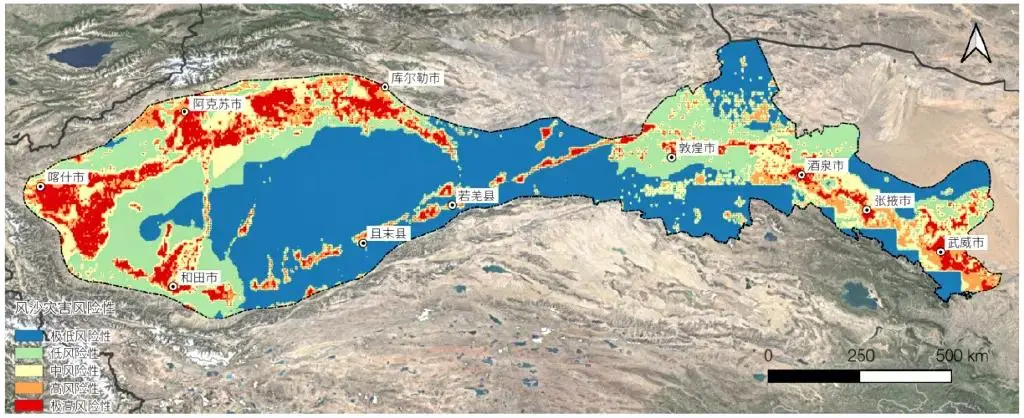

考古学家在塔克拉玛干沙漠的边缘发现楼兰古城残墙的时候,那些被风化的木桩以及褪色的丝绸静静地诉说着一个文明消逝的悲剧。两千年后的如今,依旧是在这片沙漠的边缘,有一条长达3046公里的绿色阻沙带如同巨龙一般弯弯曲曲地向前延伸着,把流动的沙丘牢牢地困住了。这次跨越千年的较量,体现出人类在干旱区生态命运里的角色转变,从被动后退的失败者变为了主动修复的掌控者。

楼兰古城的消亡并非偶然。

考古发现表明,这座在丝绸之路上很重要的城镇以前是靠着塔里木河的一条支流孔雀河来获得滋养的。可是后来呢,因为人口越来越多,人们过度地开垦土地,这样就引起了水土流失的问题,灌溉系统也就慢慢地不能正常工作了。

《汉书·西域传》记载“地沙卤”,而尼雅遗址出土的佉卢文木简更揭示了“水源断绝,树木枯死”的生态危机。

相似的悲剧在塔克拉玛干南缘不断地发生:策勒县因为流沙的侵袭而不得不三次迁移城市,唐代的于阗国都城约特干遗址被深深埋在了沙子下面6米处,这证明了干旱地区的文明对生态系统有着极其致命的依赖。

气候变迁本身是无法抗拒的力量,可人类的活动加快了它走向崩溃的速度。研究显示,楼兰在最兴盛的时候,每年的平均降水量比现在要多30%,不过,大量地屯田种地让绿洲里的地下水被过度开采,超采率都达到了150%,最后引发了无法逆转的荒漠化一连串的反应。这种只顾眼前利益的发展模式,成了古代那些沿着丝绸之路的城市消失不见的共同关键所在。

楼兰古城遗址

古代人常常是被逼着放弃城池,可现在呢,当代的治沙工程却展示出了人类重新塑造生态环境的那种聪明才智。

塔克拉玛干沙漠边上的那片绿色阻沙带,将草方格固沙、光伏板遮荫、滴灌种植这些复合技术集中在了一起。草方格可以把风速降低一半,光伏板底下的湿度能提升40%。梭梭林与肉苁蓉那种共生的模式,既能固沙,又能创造出每亩3000元的经济价值。

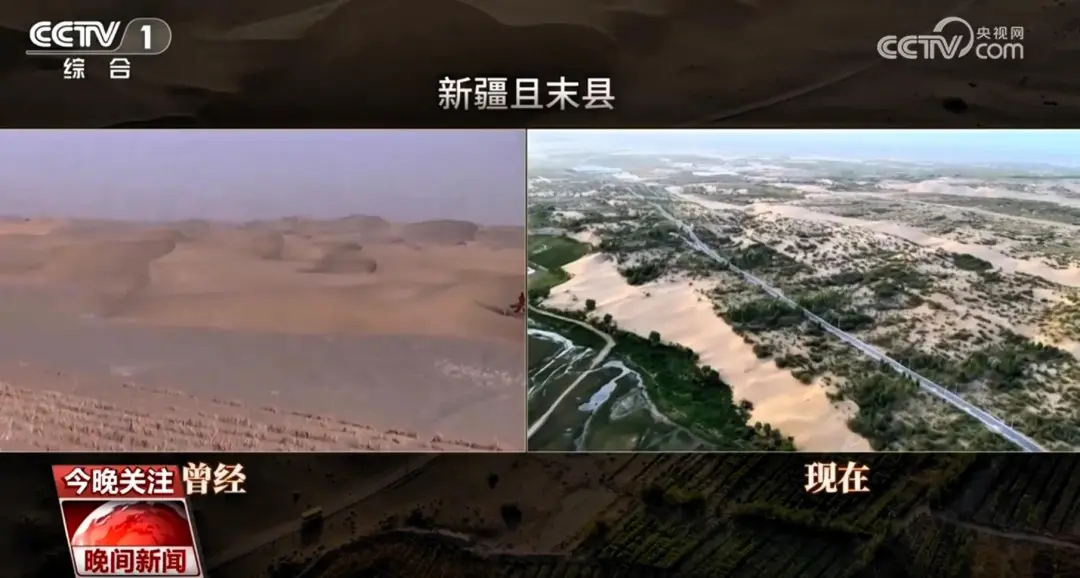

这种“以沙养沙”的想法对传统治沙的逻辑进行了改变——新疆那些沙化的土地面积每年平均减少1980平方公里,森林的覆盖率从1.03%一下子提升到了5.06%这表明生态修复和经济发展是可以同时做到不冲突的。

更值得关注的是系统性治理思维的突破。

“三北”工程构建的多层防护体系,从沙漠前沿的封禁区、过渡带的灌草带,到绿洲外围的基干林,形成梯度防御网络

且末县借助这种模式,在车尔臣河东岸修筑了23公里长的生态走廊,将129万亩的流动沙丘固定下来了,在这个过程中还兴起了肉苁蓉产业,每年能够创造43.7亿元的产值。

这种把沙漠当成能进行调控的生态系统的想法,表明人类从“跟自然对着干”转变为“引领自然”。

从古至今治沙实践进行对比,能反映出文明发展演变的关键问题:楼兰的消失把线性发展模式的致命缺点给暴露出来了,这种模式把生态当成可以一直去索取的资源库。

现在治沙工程能取得成功,其实就是构建了“负反馈调节机制”:通过光伏治沙产出的干净能源来促进生态修复,节水灌溉技术让水资源的利用效率提高了70%,沙产业所创造的经济收益又投回到技术研发中,从而形成了一个闭环循环。

这种转变的深层力量,来自对生态承载力的具体认知。在毛乌素沙漠治理时,科学家借助卫星遥感确定植被覆盖度达到53%就是生态安全的界限,接下来依据这个来制订不一样的治理方案;在库布其沙漠,引进了“碳汇交易”,把每公顷固定的碳量变成可以交易的资产。要是生态价值被放进经济核算体系里,可持续发展才算真正有了内在的动力。

站在塔克拉玛干的绿色长城那儿往远处看,那些光伏板跟梭梭林相互交错着,形成了一种很奇特的景象,就好像是人类跟沙漠签订了一份新的约定一样。

楼兰的悲剧告诉咱们:文明能达到多高,可不是看征服自然的本事有多大,而是要看对生态逻辑了解有多深。

当治沙工程不再只是单纯地防御,而是开始创造新型的生态系统;当梭梭林既能够固定碳元素,又可以培育药材的时候,人类终于明白了一件事——与沙漠一起生存的智慧,比想要战胜沙漠的那种野心要珍贵得多得多。

这场延续了一千年的较量,最终靠着文明的苏醒写下了最能给人启发的标记:对生态的保护并非是发展所必须付出的代价,而是文明能够存续下去的根基。