西域钩沉

一张图看懂漠北之战(多图深度解读)

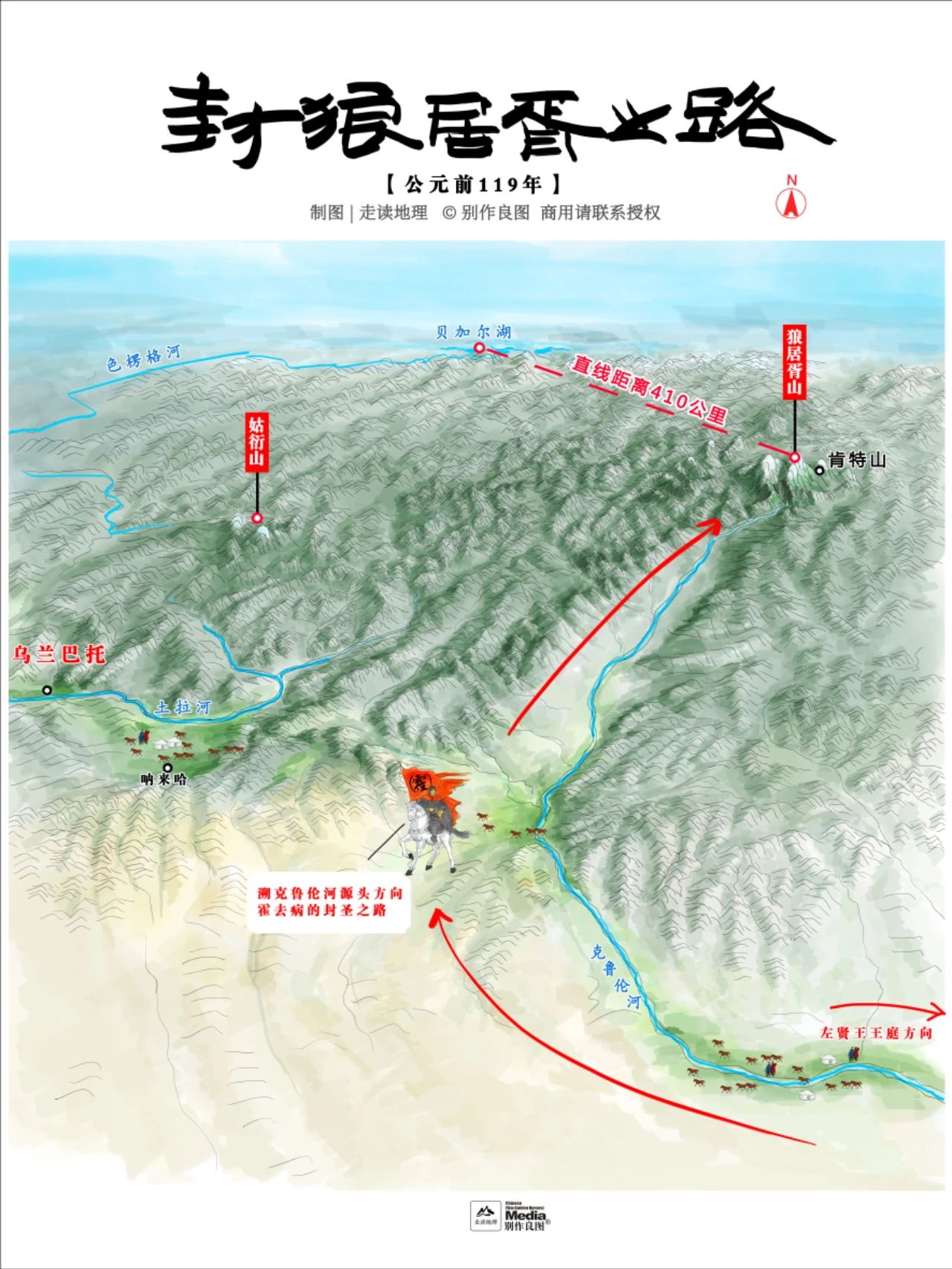

漠北之战是霍去病的巅峰收官之战,战绩炸裂:更绝的是他解下铠甲,以武将之身行帝王之礼,持玄酒祭天,执武胙祭地——史称"封狼居胥"。

这个操作有多炸裂?

相当于今天有位将军打到东京湾,在靖国神社遗址开新闻发布会。

好了,夸赞的话不多说了,看我文章的人,更关心的第一现场还原。

漠北之战,历史资料还是一如既往的言简意赅。我翻越《史记》《汉书》《资治通鉴》三本巨著原文,加起来的字数都没超过一篇小学生作文。至于具体的行军路线那更是潦草。

“约轻赍,绝大幕,涉获章渠,…….济弓闾”

按理说,司马迁和霍去病是同时代的人,(都是公元前140年前后出生的人)应该记录得更精准。也许太史公觉得过程不重要,结果才震撼人心。所以基本当故事讲。毕竟这样功绩在有史以来,算是空前绝后。

既然这样,我们就只能根据《史记》《汉书》的有限记载,结合地形和他们的战略战术来推演一下行军路线。

(只是推演,不喜勿喷)

欢迎加入走读地理历史交流群或加微信szgahee)

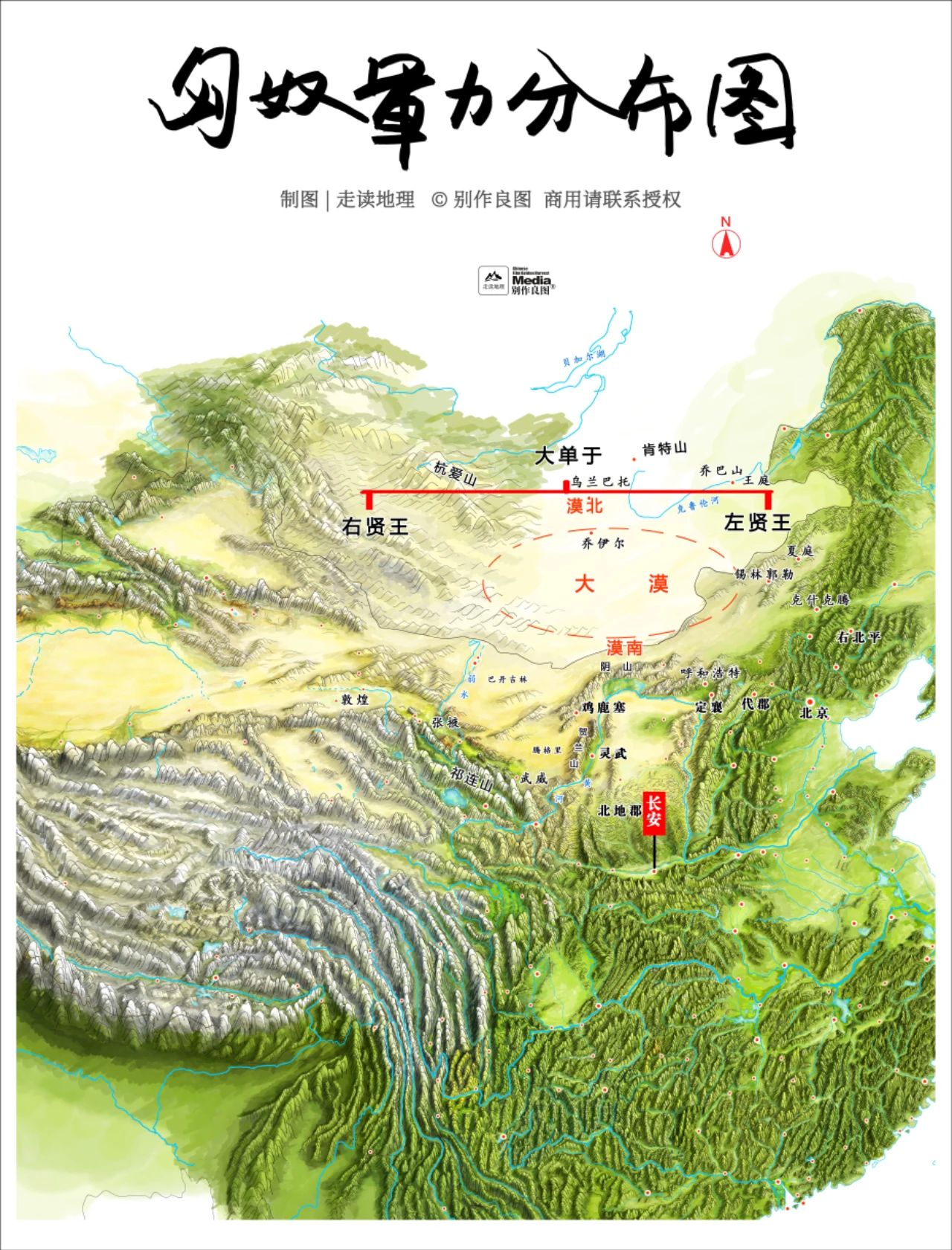

推演之前,交代一下汉匈对峙时双方军力分配和地形地貌方位分布,否则搞不清东西南北,再加上漠北如今又不在境内,那些地名多是蒙古语音译,非常拗口,所以这次大家看起来会非常费劲。(事实上为了考据地名和河流走向,我不知查了多少史料和论文)

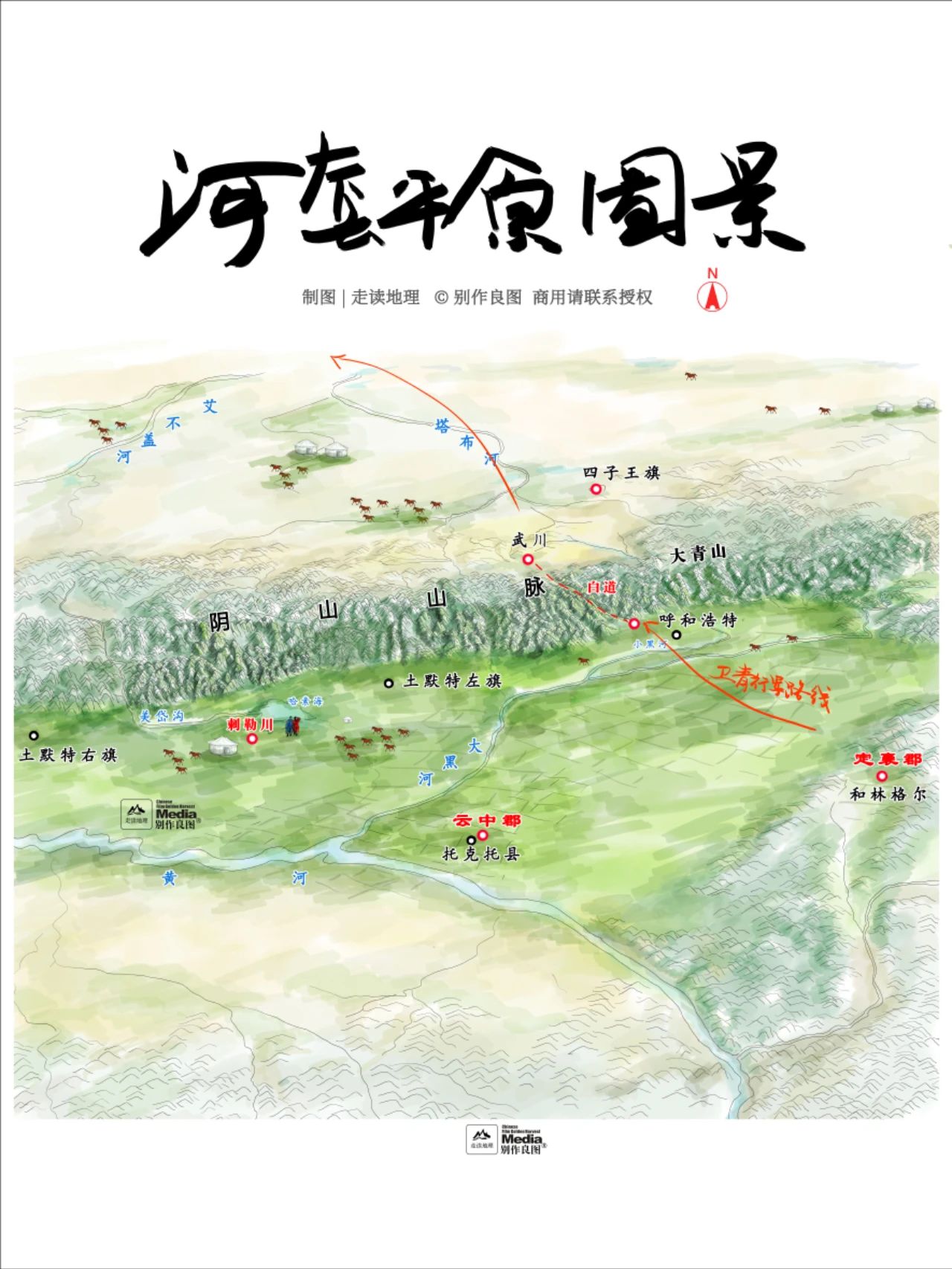

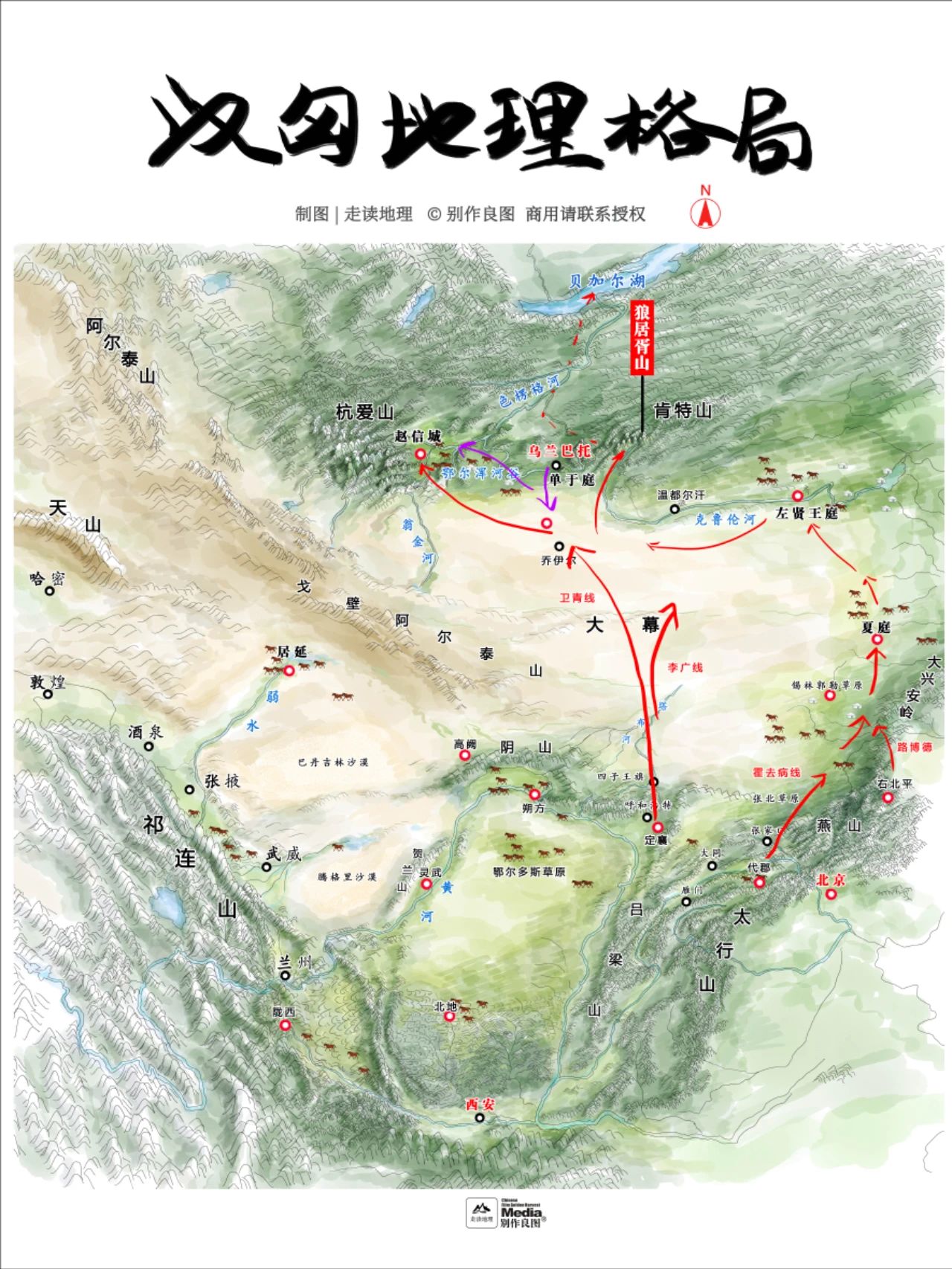

汉匈对峙核心地带——边界

公元前119年,汉武帝元狩四年,此时的大汉已漂漂亮亮打完了河南之战,河西之战。河南之战收复河套地区(呼和浩特-包头-巴彦淖尔—银川平原),河西之战收复河西走廊,建立了河西四郡(武威、张掖、酒泉、敦煌)此时的前线从东到西大概是燕山——阴山——河西走廊,(对照地形图)核心前线是阴山燕山一线。这是匈奴南下首当其冲的前沿阵地。

匈奴军力分布(对照手绘地图)

单于王庭(单于主力)5万骑兵

统治核心:今蒙古国中央省至前杭爱省(乌兰巴托以西300公里)

控制范围:鄂尔浑河流域至杭爱山脉,相当于控制着蒙古高原的"心脏"匈奴大单于控制的地带大体在杭爱山和肯特山之间,两山之间河谷地带,水源充足,地美马肥,绝对的黄金地带。左贤王部(东部军区)5万骑兵大本营:今内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗势力范围:东起大兴安岭西麓(呼伦贝尔),西至阿巴嘎旗,北抵克鲁伦河现代对应:相当于掌控北京正北方向500公里外的草原走廊老 巢:克鲁伦河下游的乔巴山市,距离中国的呼伦贝尔市很近

右贤王部(西部军区)不详老巢:今阿拉善盟额济纳旗居延海周边控制区:西起新疆哈密,东至乌拉特后旗,掌控河西走廊北出口特殊据点:龙城遗址(今蒙古国车车尔勒格市)为宗教圣地

汉武帝为什么要发动漠北之战呢?

核心就是要消灭单于的主力,因为之前漠南之战,河南之战,龙城之战,河西之战,虽然让匈奴接连受挫,但是匈奴大单于的主力并未受损,为什么没有受损呢?

因为大单于收缩战线,撤离漠南,退居漠北,很好的保存了实力。因为中间隔着茫茫大漠,汉军再强大也不得不止步于大漠。于是大漠就成为匈奴的保护色,天然屏障。提出这一妙计的是汉朝降将赵信,(事实上赵信也是匈奴人,他深谙汉人逻辑)

史记原文:赵信为单于谋曰:“汉兵既度幕,人马罢,匈奴可坐收虏耳。”

大漠对汉人如此,可是对匈奴人来说,没那么恐怖,匈奴人要南下劫掠,还是很轻松,所以时不时派小股部队经常骚扰定襄、右北平等地,也就是河套平原和华北一带。搞得边境百姓不得安宁。匈奴如此频繁骚扰,除了抢夺物资以外,还有一个更大的阴谋。那就是诱使汉军深入大漠,等汉军疲惫不堪时,再发动攻击,一举歼灭汉军。这样又可以南下阴山河套地区,风吹草低见牛羊。像汉初那样,骑在大汉头上拉屎。

汉武帝可不是省油的灯,他一眼就看穿了匈奴的阴谋诡计。他敏锐地察觉到,伊稚斜单于认为汉军“不能度幕轻留”,也就是觉得汉军不敢深入大漠,更不敢在大漠中长时间作战。汉武帝决定将计就计,组织起一支强大而精悍的骑兵集团,再加上大量后勤步兵的保障,深入漠北,与匈奴主力展开一场生死决战。

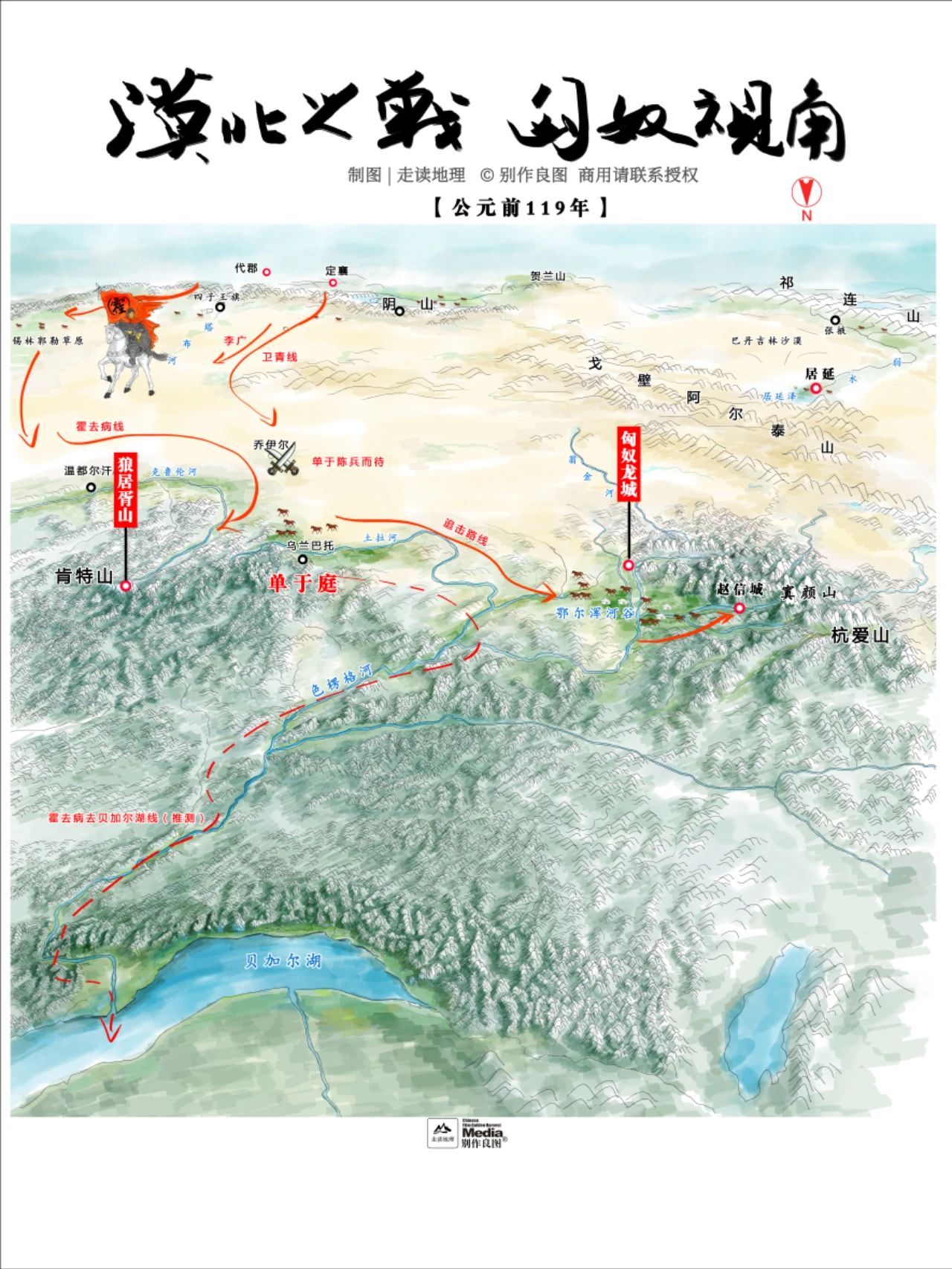

元狩四年夏天,汉武帝开始调兵遣将。他命大将军卫青率领4位将军,带着5万骑兵从代郡(今河北蔚县东北)出发,目标是寻找匈奴左贤王的主力,与之决一雌雄;

又命骠骑将军霍去病率领5万精锐骑兵从定襄(今内蒙古和林格尔西北)出发,直奔匈奴单于的主力。除此之外,还有4万匹“私负从马”(就是私人携带的备用马匹),分别跟随这两支大军前进。为了保障后勤,汉武帝还安排了数十万步兵,负责辎重和粮草等物资,紧随其后。

什么大漠天堑,不就是没水没粮吗?好!我带足粮草,夯实后勤,以武刚车,步步为营,走到哪,哪就是城,活脱脱移动城堡。

你看,汉武帝此举是要让匈奴人重新认识大汉的威力。这应该是“在战略上蔑视敌人,在战术上重视敌人”的最早应用。

出发前,汉军俘虏供称单于的主力在东边。(但后来证实,这个情报是错误的)。汉武帝当机立断,临时调整部署,让两支军队对调行军路线:卫青从定襄出发,霍去病从代郡出发。

史记原文:捕虏言单于东,乃更令骠骑出代郡,令大将军出定襄

先说卫青:

卫青率领大军出塞后,很快探明了单于的位置。他当机立断,把军队分成两路:让李广和赵食其率领右路军,自己则亲自率领主力作为左路军。卫青的军队一路风餐露宿,出塞5000余里,越过大漠,来到了余吾水东南,也就是今天流经乌兰巴托的图拉河南部,大约在乌兰巴托东南100公里处。也就是今天蒙古国乔伊尔市以北。在这里,他们发现匈奴军已经严阵以待,准备迎战。

史记原文:而适值大将军军出塞千余里,见单于兵陈而待。于是大将军令武刚车自环为营

卫青不慌不忙,命令士兵用武刚车(一种坚固的战车)环绕成营,形成一个坚固的防御圈,防止匈奴骑兵的冲击。随后,他派出5000骑兵,向匈奴军发起冲击。单于也毫不示弱,派出上万骑兵迎战。双方激战到黄昏时分,突然狂风大作,沙砾扑面而来,天空一片昏暗。

卫青抓住这个千载难逢的时机,指挥两翼骑兵迅速实施包围。单于见汉军势不可挡,知道自己无力回天,只好带着几百名骑兵,向西北方向突围逃窜。也就是鄂尔浑河谷,因为哪里有更多的后勤物资,不错,就是赵信城,匈奴军失去了主帅,顿时乱作一团,部队迅速溃散。

卫青见状,立刻命令轻骑兵追击单于,自己则率领主力紧随其后。他们一直追到窴颜山赵信城,烧毁了匈奴屯积的粮食后才返回。这一战,卫青的军队共歼灭匈奴军1.9万人。与此同时,李广和赵食其在行军途中迷路了,不过卫青回到漠南后方后,还是与他们会合了。你看,李广和赵食其这哥俩压根都穿越大漠,一直在漠南打转转。卫青还琢磨着这丫搞合围。

再看霍去病

史记原文:骠骑将军亦将五万骑,车重与大将军军等,而无裨将,悉以李敢等为大校当裨将,出代、右北平千余里。

霍去病率领五万精锐,这五万人绝对是大汉尖兵,不说千里挑一,至少也得是百里挑一,而且是在全军选拔,也就是说,即便是卫青军团也只能是霍去病挑完剩下的二等兵。

(史记原文:而敢力战深入之士皆属骠骑)

你还别不服气,这肯定是汉武帝的意思,为什么汉武帝如此推崇霍去病呢?

因为二年前的河西之战实在是太辉煌了。这让汉武帝有一种all in的冲动。除了人以外,马也是双倍甚至三倍。给霍去病这么高的配置,当然是要担重任——歼灭大单于主力。听说大单于在东边,立马让霍去病和卫青对调。你看,霍去病在汉武帝眼中,如同篮球场上的乔丹,球员们抢到球后,第一时间是传给乔丹,因为传给乔丹,就意味着进球。

霍去病很享受汉武帝的尊宠。带着5万精锐从代郡出塞,一人二马,轮换骑乘,往东走张北草原,在克什克腾与从右北平出发的偏师路博德合兵一处,攻击左贤王的前锋。

然后一路过关斩将,从锡林郭勒推进到西乌珠穆沁盆地,西乌珠穆沁盆地和东乌珠穆沁盆地那都水草丰茂,可谓锡林格勒草原的黄金地带,发源于大兴安岭西麓河流大多在此聚集,小型湖泊星罗棋布,这里也是左贤王的夏季驻牧地,军事指挥中心,袭扰大汉右北平和代郡的军队,多从这里出发。

左贤王的王庭在克鲁伦河下游乔巴山,当霍去病精骑横扫锡林郭勒草原时,左贤王也抵不住,只得退回克鲁伦河的老巢。霍去病乘胜追击,斩杀无数,俘获高级官员数十人。

原文:涉获章渠,以诛比车耆,转击左大将,斩获旗鼓。历涉离侯,济弓闾,获屯头王、韩王等三人,将军、相国、当户、都尉八十三人。

原文里的“章渠”应该是发源于大兴安岭西麓某条河,比如锡林格勒河之类。弓闾可能是克鲁伦河,事实上这一路还有很多小部落,没有统计,霍去病顺着克鲁伦河一直追到源头,哪里是匈奴人圣山——狼居胥山。既然到了这里,一不做二不休,去山上搞个封禅仪式。当匈奴人看到狼居胥山上祭天的青烟时,草原各部开始流传"长生天抛弃匈奴"的谣言——这比十万支箭更可怕,搞得匈奴战士人心惶惶。

两路大军班师时,漠南已无匈奴王庭踪迹。此战汉军虽折损战马十余万匹,却换来"匈奴远遁,漠南无王庭"的战略胜局。只是老将李广因迷路失期,最终引刀自刎,为这场大捷添了抹悲凉底色。

好了漠北之战大的过程就这样,有几个问题存疑

霍去病到底有没有去贝加尔湖?

霍军「斩首七万级」的夸张数据是否包含杀俘?

为何卫青战功被淡化而霍去病被神化?

卫青在分兵的情况下,凭什么以二等兵击溃单于主力?

卫青遭遇的匈奴主力是否真为单于本部?此战卫青未获封赏是否与此有关?

先谈谈霍去病到底有没有去贝加尔湖?

后续问题欢迎大家讨论,下回有时间再讲

1、史书上的“瀚海”可能是个误会

《史记》里霍去病“封狼居胥,禅姑衍,登临瀚海”的记载,让后人自动脑补了贝加尔湖的壮丽画面。但真相可能要泼盆冷水:

唐代史学家颜师古早就吐槽:“瀚海本匈奴中地名,非真大海也!”当时匈奴人把大片盐碱地、沙碛统称“瀚海”,类似今天蒙古国南部的戈壁荒漠区。霍去病打到肯特山后,随便找片沙地搞个“到此一游”仪式,就能满足汉武帝的宣传需求——毕竟让五万骑兵再跑500公里去贝加尔湖搓澡,性价比太低了。

贝加尔湖在匈奴语叫“北海”,苏武牧羊的“北海”才是贝加尔湖,而霍去病打的“瀚海”更像是匈奴老家的某片戈壁。司马迁可能把两个概念搞混了,就像现代人分不清“奶茶”和“奶昔”。

2、地理老师算的账:霍家军根本跑不动

距离离谱

从肯特山到贝加尔湖直线500公里,实际行军至少要绕道色楞格河谷(800公里),相当于从北京跑到沈阳。霍去病刚打完左贤王,战马损耗过半,还要拖着伤残部队——这不是去打卡,是去送人头。去狼居胥山,那不过是顺道而已。

补给断档

色楞格河流域在公元前1世纪还是原始森林(现代考古孢粉分析证实),既没草原抢粮,也没匈奴部落可劫。五万人马啃松针充饥?画面太美不敢想。

时间不够

按《汉书》记载,霍去病全程用时约60天。如果真去贝加尔湖,每天要跑30公里(骑兵正常行军每天50公里,但战后休整、作战要扣时间),这还是在没迷路、没遇袭的情况下——匈奴人再菜也不至于让汉军在自己老家跑马拉松吧?

3、军事逻辑漏洞:霍去病不是铁憨憨

匈奴单于的残血反击

虽然卫青击溃了单于主力,但匈奴王庭的“民兵预备队”还在。霍去病若真敢孤军深入,单于完全可以联合丁零、坚昆等部落玩“塔防”,把汉军困死在贝加尔湖冰面上。

性价比太低

汉武帝给霍去病的KPI是歼灭左贤王部,不是搞地理大发现。花半个月抢个湖,不如多抓几个匈奴贵族换战功——这道理霍去病17岁打河西走廊时就懂了。

史书自相矛盾

班固在《汉书·匈奴传》里说,此战后匈奴逃到“漠北”,而贝加尔湖在漠北更北边。如果霍去病都打到贝加尔湖了,匈奴还能往哪逃?北极圈吗?

4、现代考古的实锤:贝加尔湖根本没汉军

丁零文物证据

俄罗斯考古队在贝加尔湖南岸掘地三尺,只找到匈奴和斯基泰人的遗存,连个汉朝箭头都没发现。倒是蒙古国东戈壁省出土的汉军箭镞,完美契合霍去病主战场的记载。

冰湖陷阱

贝加尔湖4月还在结冰(漠北之战在春季),五万骑兵过冰面?参考拿破仑和希特勒的冰湖翻车史,霍去病真要这么干,《史记》就该写“人马堕冰死者什七八”了。

历史真相可能更现实

最可能的剧本是:霍去病在肯特山开完庆功宴后,派了几支侦察队往贝加尔湖方向探了探路,回来吹牛说“望见瀚海”。就像现代驴友在珠峰大本营拍个照,就说自己“征服珠峰”——反正汉武帝要的只是战报PPT好看,谁管PPT和实物有没有色差?

总结:霍去病大概率没去贝加尔湖,但这场“地图开疆”的误会,反而成就了中国古代最热血的军事传说。就像今天的网红景点打卡,重要的不是真到过,而是朋友圈的定位够不够炫!