西域钩沉

唐朝的“道”,宋朝的“路”

上期说到“州”这个本来的一级行政单位,到唐朝初年时,已经变的比原来的郡还要多了。

唐朝的“州”

除了上期说的州权利太大,容易产生割据势力,从而主动拆分大的州以外,还有一个原因是南北朝时期的大分裂,导致很多地方的土著居民整族的迁徙,然后在新的地方定居下来,并用祖籍的地名来叫新的地方。从而形成了特有的“侨州”。

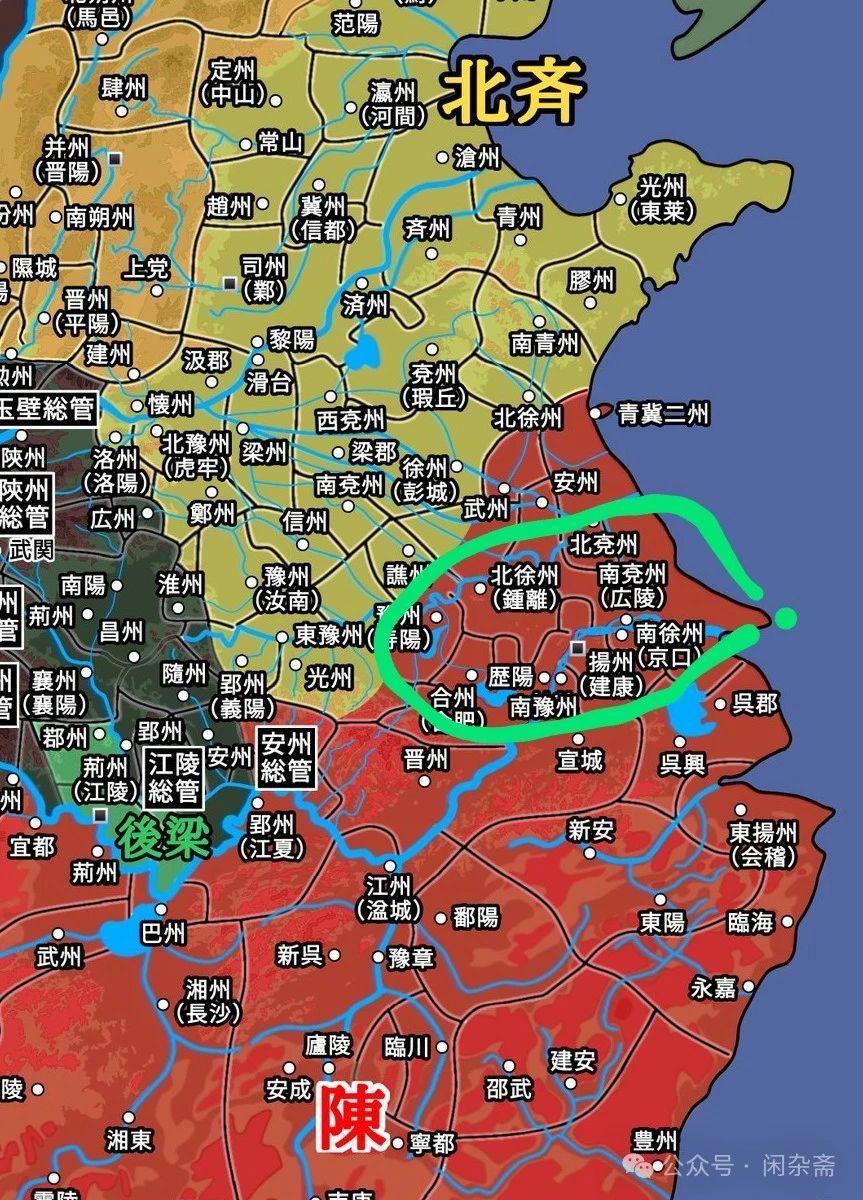

南北朝后期的南朝陈,就有很多侨州,比如图中的“南徐州”,“南豫州”等。

到了隋唐时代,对外用兵增多。当对某个地方出兵征战时,周围几个甚至十几个州都会牵涉到。朝廷为了便于管理这些战区,经常以“方位道向”加以命名而不用州,即“某某道”,该方面军的主将称“某某道行军大总管”。例如攻打高句丽时的“平壤道行军大总管”、“辽东道行军大总管”等等。后来这些地方的内务民政也会由这些大总管来管理,而其管理的地区,就习惯性的称为“道”。再后来这种模式逐渐从边疆和战区推广到内地,从而使行政区划由州/郡-县二级制(此时的郡已基本被州取代)演变为道-州-县三级制。

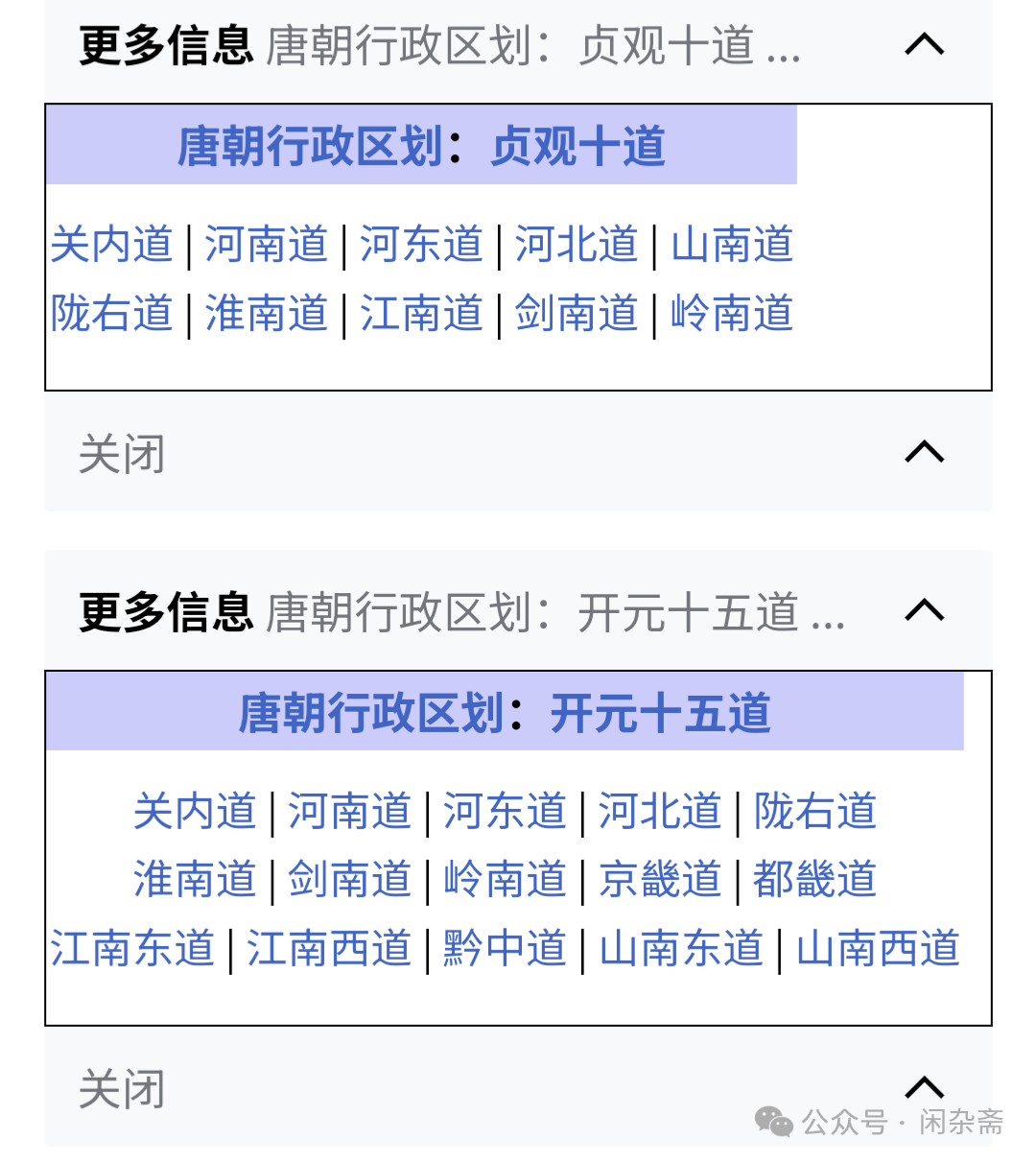

唐朝贞观元年(627年),唐太宗将天下分为十道,为州、县之上的一级行政区划。开元二十一年(733年),唐玄宗又再一步细化,分天下为十五道。之后迭有增加,至二十三道之多(唐睿宗景云年间)。

上图为贞观年间的道

到安史之乱以后的中晚唐,节度使逐渐掌握地方实权并导致方镇割据,“道”日渐演变成一个节度使辖区之内的行政单位,实际上已失去了第一级行政机构的位置了。

北宋的“路”

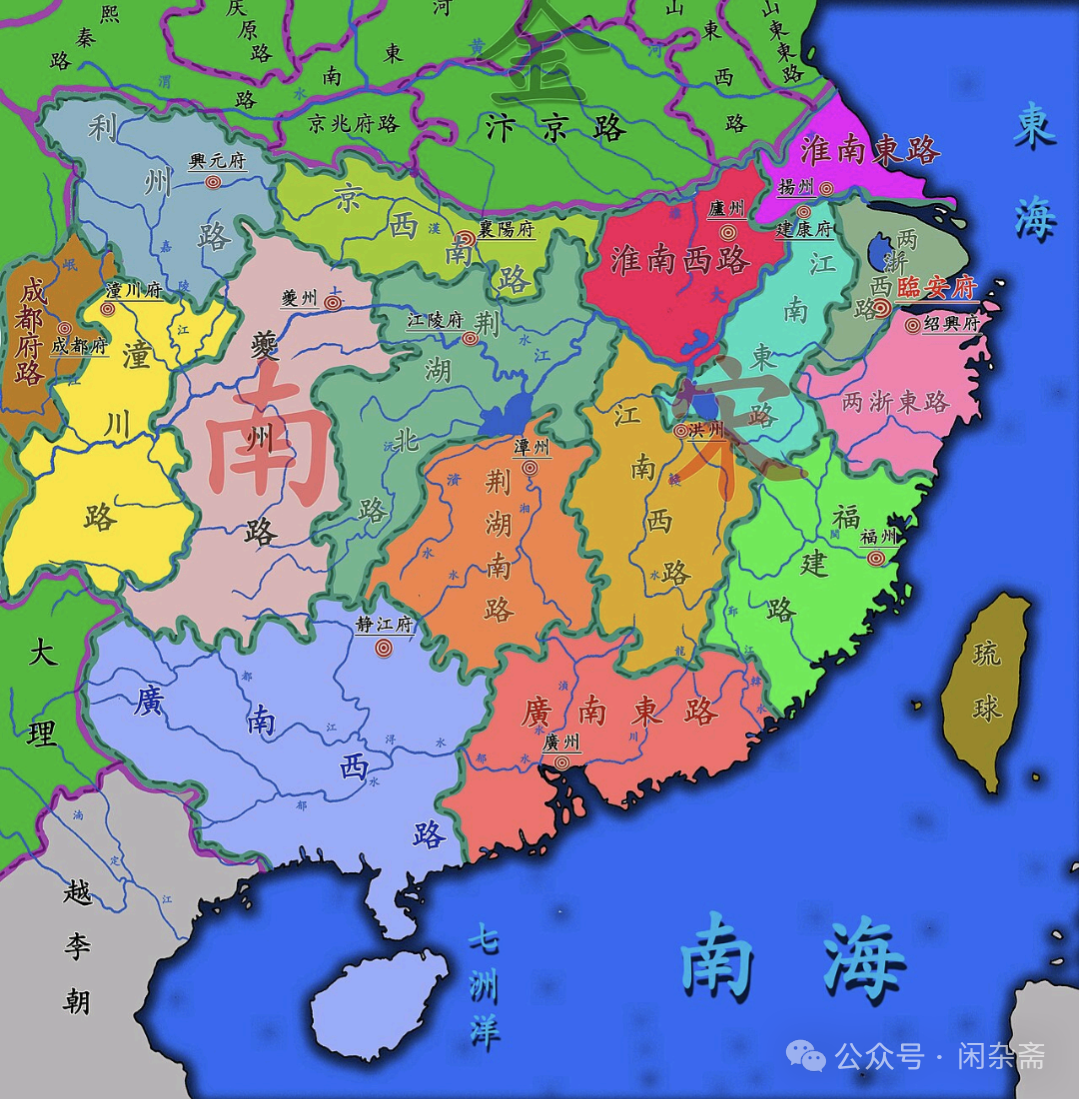

宋朝建立初期沿用五代方镇作为一级政区,之后恢复道制,在开元十五道基础上稍作改动。直到至道三年(公元997年)终于确定一级政区为“路”,并设京东、京西、河北、河东、陕西、淮南、江南、荆湖南、荆湖北、两浙、福建、西川、峡、广南东、广南西共十五路。

南宋的”路“,图上可以看到北边的金朝也是用的“路”。

宋朝的路有它独有的特点。路下设有转运使司(管税赋),安抚使司(或兵马钤辖司)、提点刑狱使司,提举常平使司等机构,统称监司。但大多数路辖区内没有统一的监司,而是交错管理诸路州军。比如两浙路的转运使司可能管辖的是两浙路一半地区加上江南东路一半地区的税赋,而不是整个两浙路。

这样的行政区划设置与地方政治制度就是所谓的“强干弱支”,即中央政府高度集权而地方权力分散弱小。这样虽然避免了藩镇割据的局面,但导致地方资源狭小,组织和动员能力弱,地方财政拮据。一旦外敌入侵,地方政府完全无力自己组织抵抗,在没有中央军帮助下,往往一触即溃。这也是北宋灭亡的一个原因。

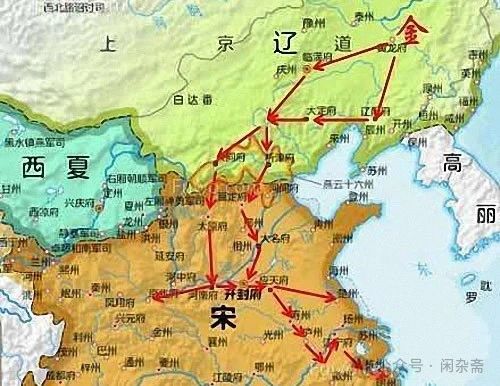

金攻北宋的路线图