区域发展

人、业态、艺术、生态将是未来乡村度假的主旋律!

引言

城市的发源地始于乡村,生命的起源地也是乡村。近年来,人们加快出游的脚步,乡村游变得火热起来,成为了城市居民近郊旅游和微度假的首选。该如何看待乡村旅游当下所处的热潮?未来又将如何变革?

01 乡村旅游市场发展环境

随着居民生活水平的不断提升,乡村旅游需求显著增长。

乡村旅游凭借其周边短途与户外体验的双重优势,迅速成为旅游需求最为迅猛的细分领域。与此同时,人们的旅游观念日益理性化,更加倾向于寻找精神寄托和满足内在需求。因此,集自然风光、特色文化、地道美食与新奇体验于一身的乡村旅游,受到了越来越多消费者的青睐。据中国旅游研究院数据显示,2024年,有48%的游客中高达74.5%选择了乡村旅游,这一消费需求呈现出持续扩大的趋势。

政策频出,支持乡村旅游应用发展

在乡村振兴战略的大力推动下,乡村旅游成为了破解“三农”问题的一把金钥匙,国家各部门积极出台了一系列政策措施,为乡村旅游的发展铺设了快速通道。近年来,我国密集发布了一系列扶持乡村旅游的政策文件,为其注入了强劲动力。随着国家要依托乡村特色资源发展乡村旅游产业,并融入科技、人文等元素,创新旅游业态战略的指引愈发明确,各项配套政策也逐步细化并得到有效实施。

为解决乡村旅游发展中的资金难题,文旅部专门发文,指导乡村旅游企业和从业者充分利用金融贷款、税费减免等优惠政策,为其提供了有力的资金保障。此外,《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》进一步提出,要完善乡村旅游相关配套设施,推动农村一二三产业的融合发展,以全面推进乡村振兴。而《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》则强调了文化产业与乡村旅游的深度融合,提出发展民间文化艺术研学游、体验游等新型旅游模式,不仅促进了产业链的深度融合,更为乡村旅游的可持续发展增添了新的活力。

02 乡村旅游市场的变化

当前,乡村旅游市场已历经深刻变革,焕然一新。

往昔,仅凭一家农家乐便能轻易吸引众多游客的日子已不复存在。如今的乡村旅游市场,已逐步迈向多元化参与、多样化业态、生态友好及艺术融入乡村建设的新阶段。这一转变不仅体现在游客、员工、村民等各方参与者的观念更新上,更反映在市场对多元化体验需求的显著增长。从“双碳”目标的提出,到中央一号文件启动实施“文化产业赋能乡村振兴计划”,乡村旅游已不再是简单的商品交易,而是汇聚了游客、员工、村民等多方广泛参与的社会文化大戏。

游客的心态正悄然变化,乡村成为了人们心灵的避风港。

人们开始重新审视身边的美好——乡村的宁静与纯朴,重新思考旅游的本质。无需远行万里,仅需驱车数小时,便能享受清新的空气、观赏城市中难得一见的花草、品尝原生态的蔬菜,这些不仅让父母身体更健康、孩子笑容更灿烂,也成为了一个更新颖、更优质的生活选择。

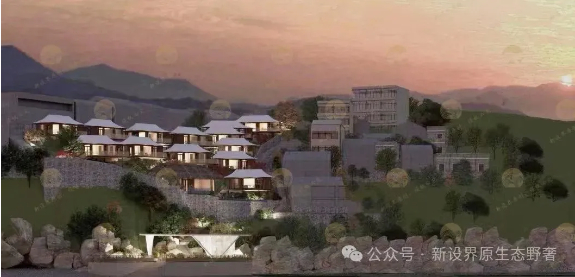

新设界原创:原生态乡村度假目的地

不仅游客的心态在转变,员工的心态亦在悄然变化。

企业的责任感促使员工深刻反思何为真正的价值所在,最终聚焦于员工引领与产品研发两大核心。为守护员工、确保产品与服务品质,企业需积极引领员工保持乐观前瞻的心态。在商海沉浮中,产品研发始终是核心议题,为更精准地对接市场需求,企业开始尝试让员工参与研发过程。

村民作为乡村振兴的主体,是乡村价值的真正源泉。乡村旅游的可持续发展,离不开村民的参与感、获得感、存在感和幸福感。一个理想的乡村旅游发展蓝图,应建立在本土村民的充分认同与积极参与之上,通过政府、社会资本与游客等多方互动,激发乡村内生动力,复兴乡村经济,实现乡土文化的传承与创新。村民作为乡村的内生力量,其在乡村旅游中的作用至关重要。

然而,现实中不少村民对乡村发展的理念与愿景缺乏共鸣,市场意识尚未觉醒,导致乡村旅游发展中常出现单方面热情的尴尬局面。即便有村民愿意参与乡村旅游开发,也常面临被边缘化的困境。近年来,大量工商资本涌入农村发展乡村旅游项目,却往往忽视了开发者与原住民之间的利益平衡。原住民被排除在古民居之外,无法从旅游开发中分享应得的红利,从而引发矛盾甚至冲突,此类现象屡见不鲜。诚然,乡村旅游的发展需要资本的支持,但绝不能简单套用规模经济的逻辑,而应更多考虑社会效益。更重要的是,原住民的深度参与,能为乡村旅游产品增添更多的人情味与感染力,使其更具吸引力。

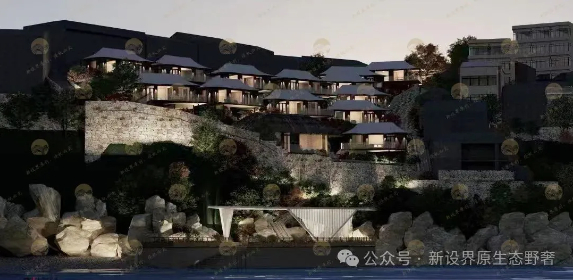

新设界原创:森林康养野奢帐篷酒店

因此,在发展乡村旅游时,必须理顺政府、企业与本地村民之间的关系,并着重强调村民的主体地位。当前,乡村旅游仍处于以单一化产品应对多元化需求的阶段,往往容易忽视游客的真正关注点,从而与市场需求脱节。

如今,乡村旅游已成为城市居民短期出游的优选之一。然而,由于地理位置偏远、资讯更新滞后,许多乡村仍局限于提供基础的食宿服务,缺乏附加的体验性、参与性等多元化业态。若乡村旅游产品忽视游客的关注点、脱离市场需求,将面临被市场淘汰的风险。

将艺术作为传统村落振兴的突破口,核心在于转变人们的思维观念。

艺术乡建不仅是政策导向,更是乡村价值提升的关键所在。

长期以来,在当地村民的观念中,艺术与乡村似乎相隔甚远,要改变他们世代沿袭的观念确实是一大挑战。在乡村振兴的诸多方面中,艺术乡建往往被忽视,但它却至关重要,既塑造着乡村的外在风貌,也滋养着乡村的内在灵魂。文化和旅游部等六部门联合发布的《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》,将美术产业赋能列为重点领域的第四条,强调要加强乡村美学教育,提升村民的审美素养和人文素质,让欣赏美、追求美、创造美成为乡村文明的新风尚。

“双碳”政策与乡村旅游日益深度融合,秉持着“既要金山银山,也要绿水青山”的理念,乡村旅游正加速向可持续发展模式转型。

03 未来的乡村旅游市场

未来,乡村旅游市场潜力巨大,前景广阔。

人、业态、艺术与生态将成为乡村旅游市场的核心要素。

推动乡村旅游发展需时刻聚焦于人的需求,通过“一村一品”策略打造多元化业态,借助艺术为乡村赋予灵魂,同时在促进乡村经济建设的同时,积极开展生态修复工作。

时刻关注人的需求,意味着我们不仅要深入理解游客的需求,还要兼顾员工、村民等其他利益相关者的期望。只有紧密跟随游客需求的不断变化,打造符合市场需求的产品,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。“任何产品或服务,在其发展的一定阶段,都需要根据市场需求的变化进行更新迭代。”

当前,大众对文化、健康、教育、精神享受及科技等方面的需求日益增长。除了传统的旅游六要素“食、住、行、游、购、娱”之外,教育体验、疗愈休闲、生态环境、文化底蕴、健康养生以及亲子互动等参与度更高、体验性更强的新兴元素正逐渐成为主流。在此背景下,城郊亲子乐园与宠物乐园的融合不仅顺应了市场需求,也显得尤为必要。

在乡村旅游中,员工与村民等其他参与者的需求同样至关重要。员工,特别是一线员工,作为与游客直接接触的群体,其需求的满足程度直接影响着游客的旅游体验,因此,在日常运营中密切关注员工需求显得尤为必要。村民不仅是游客乡村旅游时最易接触的群体,也是乡村旅游景观不可或缺的一部分,更是乡村振兴的核心关注点。乡村振兴的本质是村民的振兴,他们应成为乡村振兴的主角,深度参与其中。

村民在乡村振兴中扮演着多重角色,既是村民,也是员工、股东、房东、老板,因此,必须让村民拥有参与感、获得感、存在感和幸福感,避免“领导在干,村民在看”的现象。

为关注村民需求,促进他们快速参与乡村振兴并走向富裕,可将其分为共创、孵化和运营三个关键环节。

首先,在共创环节,要鼓励村民积极参与,成为股东,形成合力;

其次,在孵化培育环节,针对部分村民因各种原因导致的文化水平不高、技能不足等问题,提供如农创课、文创课等培训;最后,在运营环节,通过业绩、人流对赌,承诺分红等方式,激发村民的潜力。

此外,还需具备平台运作思维,将村民的概念扩展到所有对乡村有情怀的精英,无论他们是否长久居住在乡村。应通过多元化的合作模式,如购买、租赁、免租、赠送、股份制、合作等,吸引各行各业的精英下乡参与乡村建设运营。

乡村各具特色,十里不同俗,百里不同音,因此在打造多元业态时应坚持“一村一品”、“十里不同形,百里不同魂”的原则。中国拥有众多传统村落,每个乡村的自然风光和文化底蕴都各具千秋。有的村子承载着悠久的历史文化,有的则以秀丽的自然景观著称,有的因矿产资源丰富而一度繁荣,还有的因孕育了杰出人物而倍感自豪。当然,也有些村子或许缺乏这些显著的特色,但它们拥有一群脚踏实地、勤勉努力的村民。

乡村的资源禀赋各异,这是其发展的先决条件,而村民的坚持与努力则是乡村走向成功的关键。当前,乡村振兴备受国家重视,市场需求旺盛,吸引了众多企业竞相投身其中。然而,乡村振兴之路并非坦途,“一村一品”的建设模式难以标准化,因为标准化的乡村建设往往难以赢得游客的青睐。

挖掘乡村的本土文化,找到其独特之处并与市场需求相结合,同时结合目标客群的特点,打造独具特色的多元业态,是乡村建设的未来方向。许多专家因长时间远离乡村,难以准确把握乡村深层次的问题。因此,只有深入乡村,亲身体验,才能真正找到适合乡村发展的可行之路。

将艺术融入乡村,为乡村赋予灵魂,通过艺术与乡村的深度融合,能够有效推动乡村旅游的蓬勃发展。缺乏灵魂的产品难以触动游客的心弦。

艺术如同一座桥梁,连接着过去与现在,为乡村注入新的活力。展望未来,艺术通过对资源的重新整合,能够促进新文化村落与传统文化村落的和谐共生。这一进程不仅丰富了村民的精神生活,还悄然改变着大家的认知与生活方式,吸引着更多的关注、资源与人流回归乡村,共同助力乡村建设。

乡村独特的自然风貌与文化底蕴,为其未来发展指明了方向。以福建屏南县龙潭村为例,这里拥有得天独厚的气候条件、优美的生态环境与丰富的文化遗产,但交通闭塞且面临人口流失的挑战。针对这一现状,龙潭村以艺术为切入点,发展乡村旅游,通过开设油画班并提供补贴的方式,鼓励当地村民参与艺术乡建。随着村民的油画作品通过网络渠道实现变现,越来越多的人加入到乡村公益油画班中来。人流的涌入带动了交通、公共及接待设施等基础设施的逐步完善,为龙潭村的乡村振兴之路奠定了坚实基础。

以艺术为杠杆推动龙潭村实现蜕变,仅是艺术乡建征程的起点。紧随其后的第二步,在于文创产业的引导与后续的扶持孵化。毕竟,仅凭油画销售带动村民增收的空间相对有限。那么,如何应对这一挑战呢?关键在于通过持续举办活动来稳固人流,同时依托特产销售开辟持续收入渠道。文创与艺术如同传统村落的催化剂,它们从艺术视角唤醒乡土魅力,用创意为乡村注入活力,进而让人们重新认识到乡土的无限价值。

在全国范围内,众多传统村落正借助艺术的路径,对资源进行重新整合,从而踏上乡村振兴的快车道,不断创造着令人瞩目的奇迹。