文化交流

游牧并不是你想的那么简单,游牧也很多元

在工业革命以前的时代,人类受限于不充分的生产资料和发展低下的生产力水平,长期从事传统的农耕、游牧和渔猎为主的生产方式。而且尤以农耕和游牧为最主要的生产方式,而且以农耕和游牧为基础发展出了不同的文明,而游牧民族建立的帝国也对农耕文明为主体的帝国产生了极大的威胁。提起游牧文明或游牧生产方式,大家可能联想到放牧牛羊和马匹,事实上游牧文明和游牧生产方式也很丰富和多元。

游牧生产方式是原始社会后期随着人类捕猎过程中驯服了牛羊和马匹等牲畜,开始从狩猎转型为放牧,逐水草而居。由于地球表面上分布最多的就是草,于是人们顺应自然规律,在水草丰茂的地方从事游牧生产活动。事实上游牧生产活动在地域上很多元,游牧生产活动并不仅仅是在草原上,还在针叶林中,沙漠里,乃至于极地苔原上。而且在游牧生产活动中畜种也并不局限于牛羊马,还有骆驼和驯鹿。

地球上最大的草原是欧亚草原带,欧亚草原是指在欧亚大陆上,草原植被自欧洲多瑙河下游起,呈连续的带状东伸,经罗马尼亚、俄罗斯和蒙古,直达中国,所构成的世界上最宽广的一个草原地带。欧亚草原带是典型的温带草原,降水适中水草丰茂,尤其以大安岭西侧的呼贝尔大草原最为典型和精华。在此区域诞生了许多草原帝国,尤以匈奴、突厥和蒙古对世界历史的影响最为深远。欧亚草原带范围太广,而在不同的地形条件和海陆位置的分异下,在不同区域形成了多种不同类型的草原:森林草原、草原、荒漠草原。这里需要提示一点,在蒙古高原上的戈壁荒漠和中亚荒漠草原上,通常也会放牧骆驼,不过这里的骆驼是双峰驼,而西亚和北非则是单峰驼。欧亚草原上最震惊世界的游牧帝国是蒙古帝国,体型并不高大的蒙古马因其惊人的耐力和耐寒耐粗饲等特点,打造了13世纪战无不胜的蒙古轻骑兵。

在蒙古崛起后整个蒙古高原和附近的部落都趋于融合和统一。蒙古族原本信仰萨满敬畏生长天,后来到了元朝忽必烈将藏传佛教定为国教,蒙古人普遍信仰藏传佛教,并且随着蒙古人的发展壮大,藏传佛教已传播到东欧。蒙古族的音乐和舞蹈也很有特色,深沉嘹亮的马头琴和呼麦独一无二。蒙古族还有祭敖包和那达慕大会,蒙古博克手更是威武雄壮。蒙古族不仅善于烹制牛羊肉,对于甜点和包子也很拿手。在成吉思汗时期,蒙古的牛肉干就是最好的军粮,而马奶酒独具蒙古特色。

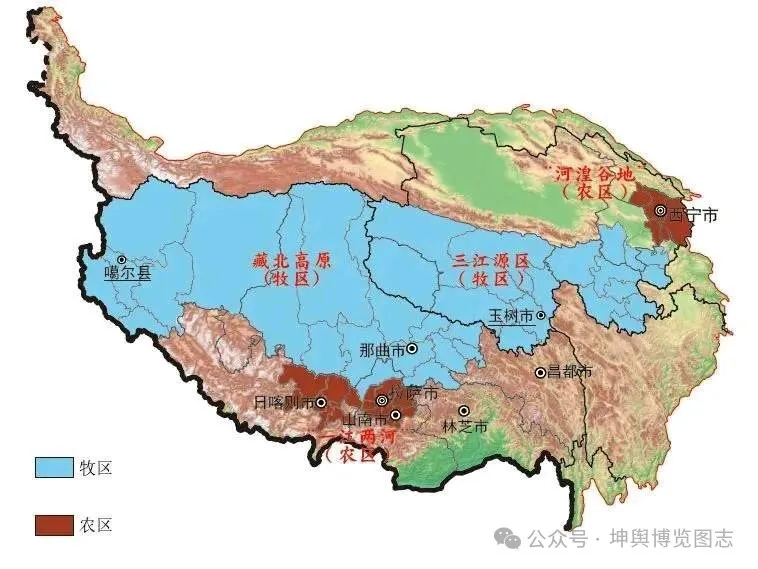

而除了欧亚草原带,在青藏高原上由于高寒缺氧相对封闭的环境,形成了面积广阔的高寒草甸草原。在这种独特的环境下与之适应的有高原之舟牦牛、体格壮硕的河曲宝马,以及威猛凶悍但忠心护主的藏獒。相比欧亚大草原上以游牧为主导的生产方式不同,青藏高原上除了高寒草甸草原,还有河湟谷地和藏南谷地,这两处都有来自海洋的水汽,因此很适宜农业种植。所以青藏地区自古以来是农牧二元制的,也因此在7世纪诞生了强大的吐蕃帝国。独特的地理环境造就了独特的文化,从雍仲苯教到藏传佛教,藏地的文化博大精深。从帐篷到榻板房、碉楼到宫殿,藏地的建筑形式因地制宜。从唐卡到坛城,藏地的艺术琳琅满目。从藏戏到锅庄,藏地的曲艺舞蹈,从宇宙人生的实相指引到俗世的喜怒哀乐。从青稞酒到酥油茶甘甜香醇的味道,传遍整个雪域高原。藏地不仅风光无限好,历来高僧大德辈出,从古格王朝起始的藏传佛教后宏期到帕竹地方政权,藏传佛教涌现出仁钦桑布、米拉日巴、帕木竹巴、宗喀巴等无数大德。

其实除了欧亚草原带上的蒙古高原,以及极具地域风情的青藏高原。我们常常会忽略中东和北非沙漠里的游牧民族,还有环北极地区的驯鹿牧民,他们同样也是从事游牧生产活动,不过他们所处的地区自然环境和蒙古高原、青藏高原截然不同。让我们一起去领略一下阿拉伯半岛和北非沙漠里的游牧生产活动,和环北极地区驯鹿牧民鲜为人知的生产生活方式。

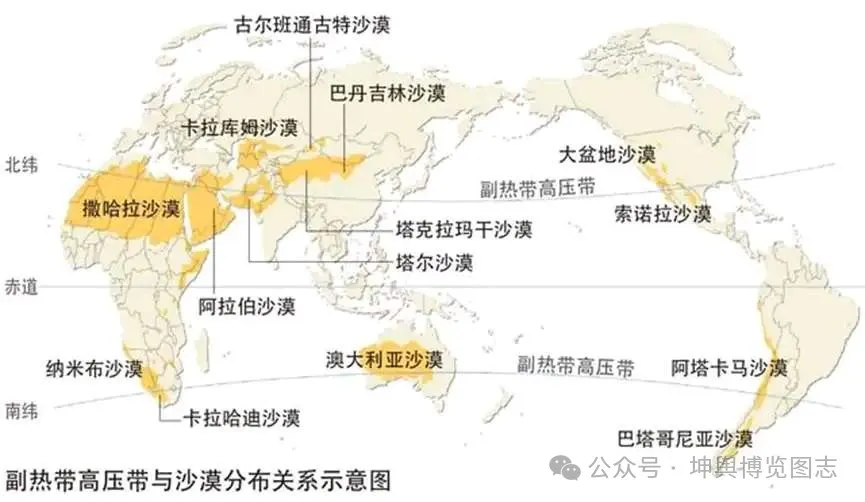

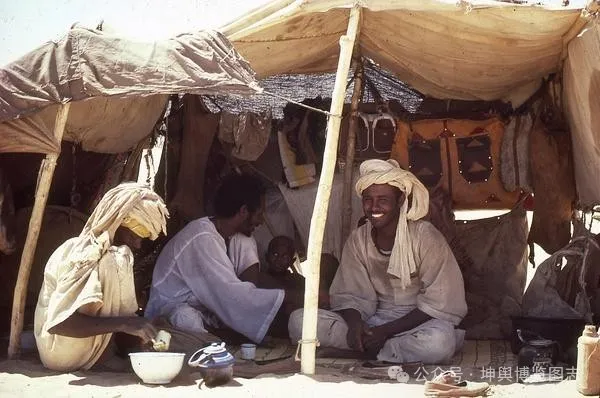

阿拉伯半岛和北非由于身处中纬度地区大陆的西侧受到副热带高压带的控制,气候干燥降水稀少,地表植被稀疏,河流也极其稀少,是典型的沙漠气候。在阿拉伯半岛上的沙特阿拉伯、阿曼苏丹国等有一个特殊的人群,被称为“贝都因人”,,阿拉伯人的一支,也称贝督因人,是以氏族部落为基本单位在沙漠旷野过游牧生活的阿拉伯人。主要分布在西亚和北非广阔的沙漠和荒原地带。属欧罗巴人种地中海类型。“贝都因”为阿拉伯语译音,意为荒原上的游牧民、逐水草而居的人,是阿拉伯民族的一部分。各地贝都因人均使用当地的阿拉伯语方言及阿拉伯文。他们是沙漠里的游牧民族。早在伊斯兰教和阿拉伯帝国建立之前他们就在阿拉伯半岛上荒芜的沙漠里寻找稀疏的植被,骆驼就是他们赖以生存的重要财产。

贝都因人一般生活在沙漠、荒原、丘陵和农区边缘地带。贝都因人靠饲养骆驼为生。他们按季节和固定路线进行有规律的移动。每次游牧距离常在1000千米以上。在农区边缘地带度过最炎热、干旱的季节,参加集市,出售畜产品或采集香料 ,买回椰枣、食粮 、手工业品等必需品。每当雨季到来、沙漠水草生长之际,他们便向沙漠深处进发。

贝都因人分别处于由游牧转向定居的不同阶段。贝都因人以畜牧业为生,按传统分为:骆驼游牧人、山羊绵羊游牧人和牛群游牧人。骆驼游牧人,在撒哈拉、叙利亚、阿拉伯沙漠地区组成一些大部落。骆驼游牧人最有声望,他们占有大片土地。山羊绵羊游牧人,主要生活在约旦、叙利亚和伊拉克附近的游牧地带。牛群游牧人,主要生活在南阿拉伯及苏丹。当地称他们为巴卡拉人。

环北极地区的驯鹿牧民分布范围极其广泛,从北欧的斯堪的纳维亚半岛到整个西伯利亚,再到蒙古国和我国的大兴安岭地区,亚欧大陆北部整个亚寒带针叶林气候区,都是这些驯鹿牧民的分布范围。包括芬兰的萨米人、俄罗斯的涅涅茨人、雅库特人、堪察加人、楚克奇人等,蒙古国的查坦人,我国的鄂温克族。

在环极地区分布着世界上面积最大的森林,也就是亚寒带针叶林。亚寒带针叶林气候区夏季短促冬季漫长,极端的气候不适宜农作物的生长。在长期的生产实践中,环北极的居民选择了驯养驯鹿。

驯鹿的身体上覆盖着轻盈但极为抗寒冷的毛皮。不同亚种、性别的毛色在不同的季节有显著不同,从雄性北美林地驯鹿在夏季时的深棕褐色,到格林兰岛上的白色。主要毛色有褐色、灰白色、花白色和白色。驯鹿一般栖息在寒温带针叶林中,处于半野生状态。每年,驯鹿会进行一次长达数百千米的大规模迁徙,雌鹿带头领导着整个迁徙队伍,雄鹿在其后紧随而行。驯鹿善于在复杂地形中穿行,驮运能力好,被誉为“林海之舟”,是北极土著居民的文化、经济、社会和精神的基础。

驯鹿能够适应极寒气候,且能在雪地里刨出苔藓。驯鹿一般出没在针叶林边缘的草原上,以及苔原上。驯鹿全身都是宝,鹿皮可制成帐篷和衣物,鹿肉性温营养价值极高,鹿血则是上好的补品。在极寒天气下驯鹿牧民喝下鹿血可以抵御严寒。而驯鹿雪橇则是极地最有效的交通工具,给圣诞老人拉雪橇的就是驯鹿。尽管驯鹿牧民的生活随着鹿群平均4天转移1次,然而一头驯鹿价值约4.5万元人民币,有的牧民拥有5千头驯鹿。所以这些驯鹿都是隐形的富豪。虽然有俄罗斯有上百万头驯鹿,然而驯鹿的主要消费市场并不是在俄罗斯,而是丹麦和德国这些发达国家,毕竟比起普通的牛羊肉驯鹿的价格会高出十几倍。

随着人类社会的发展,驯鹿牧民会越来越少,尤其是我国大兴安岭地区的鄂温克人,他们的传统文化正在逐渐遗失,目前在我国只有约1千多头驯鹿,所以想要近距离体验一下驯鹿文化就得去大兴安岭深处的根河市敖鲁古雅。

游牧是一种很古老的生产方式,只要不是过度放牧,它就是很环保的遵循自然发展的生产方式。随着游牧生产活动,游牧民族建立了许多游牧帝国,给人类历史留下了浓墨重彩的一章。而游牧生产活动和游牧民族,分布的地域极其广泛,且各自生活的自然环境独具特色,从欧亚草原东部的蒙古高原到青藏高原,从阿拉伯半岛和北非,再到环北极地区的亚寒带针叶林。游牧生产活动丰富多元,畜产也多种多样,除了我们熟知的牛羊马,还有骆驼和驯鹿。而这些区域的游牧民族也演绎着独属于他们的文化,总而言之游牧并不仅仅是一项简单的生产活动,其中浓缩着游牧民族的文化精髓,更是人类历史文化宝贵的遗产。

游牧是一种很古老的生产方式,只要不是过度放牧,它就是很环保的遵循自然发展的生产方式。随着游牧生产活动,游牧民族建立了许多游牧帝国,给人类历史留下了浓墨重彩的一章。而游牧生产活动和游牧民族,分布的地域极其广泛,且各自生活的自然环境独具特色,从欧亚草原东部的蒙古高原到青藏高原,从阿拉伯半岛和北非,再到环北极地区的亚寒带针叶林。游牧生产活动丰富多元,畜产也多种多样,除了我们熟知的牛羊马,还有骆驼和驯鹿。而这些区域的游牧民族也演绎着独属于他们的文化,总而言之游牧并不仅仅是一项简单的生产活动,其中浓缩着游牧民族的文化精髓,更是人类历史文化宝贵的遗产。